Regione Lombardia: abolizione dal 2020 del pagamento delle visite necroscopiche domiciliari

Con meno di due righe, la Regione Lombardia cancella i tariffari riferiti al pagamento a carico dei cittadini delle visite necroscopiche domiciliari.

All'interno del corposo provvedimento (306 pagine) dal titolo "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIOSANITARIO PER

L’ESERCIZIO 2020", la Giunta Regionale, con la deliberazione n° XI / 2672 del 16/12/2019, ha abolito dal 2020 del pagamento delle visite necroscopiche domiciliari.

All'inizio della pagina 196 possiamo infatti leggere:

In relazione al tariffario Medicina Legale hanno esaurito l’efficacia la DGR n. VII/16171/2004 e la DGR n. X/4702/2015.

Sono quindi abrogati, a far data dal 01.02.2020, i tariffari riferiti alla DGR n. VII/16171/2004 e DGR n. X/4702/2015 relativi al pagamento a carico dei cittadini delle visite necroscopiche domiciliari.

per scaricare il provvedimento fai clic su questo link.

Il Putridarium delle Clarisse

un articolo pubblicato da Vanillamagazine.it

Il Castello Aragonese è un edificio di straordinaria bellezza, che si trova sopra un’isolotto adiacente all’Isola di Ischia, di fronte all’isola di Procida. Situato nello splendido panorama del Golfo di Napoli, offrì rifugio e accoglienza agli Ischitani durante i turbolenti secoli delle incursioni dei pirati, quando dal mare arrivavano orde di assalitori in grado di razziare città e villaggi.

Nel 1575 il Castello, una vera e propria città con 13 chiese, un convento di monaci, una casamatta per la guarnigione e anche un vescovo e una cattedrale, si arricchì della presenza delle Clarisse, che giunsero al seguito di Beatrice Quadra, vedova di Muzio d’Avalos, che si insediò con quaranta suore provenienti dal convento di San Nicola.

Le suore erano destinate alla vita di clausura sin da giovanissima età, una misura adottata dalla famiglie nobili dell’epoca per evitare di dividere l’eredità in troppe parti, e in particolar modo per preservarla per i figli maschi. La storia del convento durò all’incirca 250 anni, e terminò nel 1810, quando il generale francese Gioacchino Murat soppresse tutti gli ordini religiosi per impossessarsi delle loro ricchezze.

In questo lungo lasso di tempo le monache vissero e morirono in un territorio di straordinaria bellezza, adottando un particolare stratagemma per ricordare a sé stesse la caducità della vita. Adiacente al cimitero monastico si trovava infatti il Putridarium, una piccola sala dove i corpi in putrefazione delle suore decedute venivano posizionati seduti in attesa che i batteri li disfacessero del tutto.

continua su Vanillamagazine.it oppure ascolta la lettura dell'articolo su YouTube

fotografia di copertina: ©Orric, distribuita da Wikipedia

Cimiteri d'Italia: Arezzo e Grosseto

Il Cimitero Urbano di Arezzo

Protagonista dell'immagine che apre questo articolo, il Cimitero Urbano è la principale area cimiteriale del Comune di Arezzo, ed è situato a nord della Fortezza Medicea.

Il cimitero si compone di due nuclei: il primo, detto "Monumentale", appartiene alla Fraternita dei Laici ed è composto da un impianto originario ottocentesco scenograficamente simmetrico; il secondo "Comunale", attiguo in direzione nord-est, è di impianto moderno, dotato di una struttura principale risalente agli anni settanta.

Nella parte monumentale sono presenti sepolture e memorie di pregio, soprattutto all'interno degli emicicli, con opere di artisti per lo più toscani, come Amalia Duprè o Mario Moschi. Al centro del cimitero si trova un grande monumento ai Caduti, opera di Alessandro Lazzerini. Nel lato sinistro del cimitero, in direzione della fortezza medicea, è collocato inoltre una struttura a tronco di cono detta il "Calvario", con tre ordini di loculi. Il cimitero ha inoltre una cappella detta del Suffragio.

Cimitero di Sansepolcro

Il cimitero di Sansepolcro è situato in viale Osimo, nella prima periferia nord della città, in una zona pedecollinare in lieve declivio. Le colline di confine tra Toscana e Umbria che circondano la città di Sansepolcro avvolgono il cimitero ricreando un anfiteatro naturale costituito da campi coltivati, ulivi, vigne e verdeggianti pendii boschivi.

La parte più antica e monumentale è quella a monte, con ingresso in Via dei Montefeltro. Questa zona si divide in quattro grandi campi di inumazione delimitati da blocchi di loculi e da cappelle gentilizie. Tra queste, quelle delle famiglie Buitoni e Lombezzi (dove si conserva una copia in gesso della Madonna delle Lacrime di Treviglio). Sotto il porticato che separa il primo dal secondo livello trovano spazio le sepolture dei protagonisti del Risorgimento locale.

Il nuovo cimitero di Sansepolcro, progettato nel 1997 dall'architetto Paolo Zermani, prevede di cingere parzialmente il vecchio cimitero ottocentesco posto fra la collina e la città, poco fuori da Porta Fiorentina. La collocazione del cimitero tra la città e la collina pone l'opera in un potenziale ruolo di mediazione tra il centro storico e il paesaggio.

Il nuovo cimitero si sviluppa su un tracciato rettangolare inglobando completamente sul fronte sud, parzialmente sul fronte nord, il cimitero esistente costruito, attraverso vari accrescimenti, dal 1800 ad oggi. Una maglia quadrata regola la disposizione dei nuovi corpi di fabbrica e dei campi di inumazione contenendo la rotazione del manufatto esistente. Il corpo perimetrale, costituito da una gradonata in mattoni, si adatta agli andamenti altimetrici che variano, dal lato est al lato ovest, di circa 10 metri lineari, ma riporta il livello di sommità della muratura ad un'unica quota.

All'interno del cimitero è collocato il cosiddetto Sacrario degli Slavi, inaugurato il 15 dicembre 1973. Il Sacrario fu realizzato dal governo jugoslavo dietro progetto dello scultore Jovan Kratohvil. Ospita 446 urne zincate con i resti di altrettanti cittadini jugoslavi, provenienti da tutte le zone dello stato balcanico, ma in particolare modo dalla Slovenia e dalla Croazia, morti in Italia durante la detenzione nei campi di concentramento (160 dei quali morti a Renicci, nel comune di Anghiari) o nella lotta di Liberazione. L'area, oggetto di un curioso contenzioso tra alcune delle repubbliche ex jugoslave all'indomani del conflitto balcanico, secondo alcuni oggi appartiene alla Repubblica Slovena. Il Comune di Sansepolcro, che a partire dal 1991 si è occupato della manutenzione e conservazione della struttura, non ha mai espresso la propria opinione su quale entità politica successiva allo smembramento della Jugoslavia possa essere considerata come legittima referente relativamente alla sovranità sul Sacrario.

Cimitero della Misericordia di Grosseto

Si tratta del Cimitero Monumentale, nonché uno dei due principali camposanti della città.

A Grosseto esisteva dal 1766 un cimitero, comunemente definito "leopoldino" in quanto edificato per volere del granduca Pietro Leopoldo di Lorena, che era stato progettato da Leonardo Ximenes all'esterno delle mura medicee, fuori Porta Nuova, nell'area dove successivamente sarebbe sorta via Roma. Verso la metà del XIX secolo, tuttavia, il cimitero risultava in pessimo stato igienico-sanitario e si avvertì quindi la necessità di realizzarne uno nuovo, preferibilmente in un luogo ancora più decentrato.

Nel 1854 il priore Benedetto Pierini dell'Arciconfraternita della Misericordia di Grosseto mise a disposizione il terreno, situato poco più a nord lungo la vecchia via Aurelia in direzione di Montepescali, e fu quindi avviata la costruzione del nuovo cimitero con progetto di Enrico Ciampoli. Nel discorso cerimoniale della posa della prima pietra, il dottor Domenico Pizzetti ricordava le pessime condizioni del cimitero leopoldino, ormai «nello stato più meschino, il più abbietto che si possa vedere», esprimendo soddisfazione della possibilità di fornire nuova dignitosa sepoltura per le famiglie grossetane. I costi di realizzazione furono sostenuti dai membri della confraternita, con un contributo del granduca Leopoldo II in materiali da costruzione.

Nel 1857 fu promulgato un Regolamento organico con le direttive per ultimare la costruzione del cimitero. Nel Regolamento si legge: «sarebbe desiderabile che alcuni dei principali possidenti imitando il bello esempio di altre Città imprendessero a costruire in proprio delle Cappelle, nelle quali accomunare le ossa dei loro congiunti e a coadiuvare al tempo stesso una impresa che tanto onora il Pio Istituto e la Patria». Nel 1873 il cimitero non risultava ancora ultimato, ma si ha notizia della collocazione della «prima opera scultoria di quel funerario recinto», un medaglione di marmo raffigurante la signora Isolina Ademollo, scolpito da Giuseppe Domenico Felli.

Lo studioso Alfonso Ademollo descriveva il camposanto nel 1894 come «non del tutto ancora terminato, con cappelle per sepolture di stile gotico dei primi tempi del cristianesimo, nel quale si ammirano varie opere scultorie in busti e medaglioni di lavoro forbito di scultori moderni viventi, quali il Sarrocchi di Siena, il Felli di Terrarossa di Casal di Pari e di altri». In quegli anni, infatti, sempre più famiglie benestanti della città avevano scelto di decorare le proprie sepolture con sculture, o di realizzare cappelle e edicole monumentali, e nell'ambiente artistico grossetano, prima di allora pressoché inesistente, iniziò a maturare un vivace interesse verso le committenze artistiche funerarie, grazie all'influenza di scultori della scuola senese, come Tito Sarrocchi e Fulvio Corsini, e l'affermazione di scultori locali come Lorenzo Porciatti o i fratelli Pasquali, permettendo anche agli esordienti di trovare le prime opportunità di lavoro e per farsi conoscere.

Nella prima metà del XX secolo, il camposanto subì una serie di ampliamenti e vennero completati tutti i lotti per l'edificazione delle cappelle. In seguito alla significativa urbanizzazione di Grosseto, il cimitero si è ritrovato da una posizione periferica ad inglobato nel tessuto urbano del centro città nei pressi della stazione ferroviaria.

Cimitero ebraico di Pitigliano

Il cimitero ebraico di Pitigliano (Grosseto) è uno spazio cimiteriale ubicato su un piccolo pianoro tufaceo che si eleva ai piedi sud-orientali della più elevata rupe sulla quale sorge il centro storico cittadino. La sua posizione domina uno dei tornanti della strada statale 74 Maremmana che immettono nel centro abitato provenendo da Manciano.

Il cimitero fu costruito nel corso della seconda metà del Cinquecento come luogo di sepoltura per gli appartenenti alla comunità ebraica di Pitigliano, da sempre piuttosto numerosa e ben integrata nel tessuto sociale della cittadina dell'Area del Tufo.

La costruzione del cimitero fu voluta Niccolò IV Orsini, che inizialmente donò al suo medico la corrispondente area per poter costruire la tomba ove potesse essere sepolta la moglie di religione ebraica. In seguito, fu autorizzata la realizzazione di un vero e proprio spazio cimiteriale in questa sede, per poter dare all'intera comunità ebraica pitiglianese uno spazio in cui poter seppellire i propri cari.

L'origine del cimitero ebraico di Pitigliano gettò le basi per la costruzione della Sinagoga all'interno delle mura cittadine: il tempio venne infatti realizzato nel corso dell'ultimo decennio del XVI secolo.

Cimiteri d'Italia: la Sardegna

Cimitero di Bonaria

Il Cimitero monumentale di Bonaria si trova a Cagliari, nel quartiere omonimo. Utilizzato tra il 1829 e il 1968, il cimitero, che occupava originariamente un'area alla base del colle di Bonaria, si estese nei successivi ampliamenti fino alla sua cima. L'ingresso principale si trova in piazza Cimitero, mentre un ingresso secondario è in via Ravenna, dietro la basilica di Bonaria.

Diversi personaggi illustri trovarono sepoltura a Bonaria: tra i più noti si ricordano il canonico archeologo Giovanni Spano, il tenore Piero Schiavazzi, il generale Carlo Sanna, lo storico sindaco di Cagliari Ottone Bacaredda e l'architetto Francesco Giarrizzo, autore della facciata della Cattedrale di Cagliari.

L'attuale cimitero sorge su un'area utilizzata come necropoli già dai punici, dai romani e dalle prime comunità cristiane di Cagliari; a testimonianza di ciò restano diverse grotte scavate nella roccia calcarea del colle, utilizzate anticamente come sepolture, dove sono stati ritrovati numerosi reperti archeologici oggi conservati nel museo di Bonaria. Il cimitero di Bonaria venne costruito nel 1828 ad opera del capitano del Genio militare Luigi Damiano e aperto dal 1º gennaio 1829. Trent'anni dopo venne ampliato su progetto di Gaetano Cima.

Il viaggiatore francese Gaston Vuiller, a Cagliari nel 1890, nel suo libro Les îles oubliées: les Baléares, la Corse et la Sardaigne, impressions de voyage (pubblicato nel 1893), riporta le impressioni derivate dalla visita al camposanto cagliaritano. Scrisse Vuiller: "Qui i monumenti funerari sono di rara ricchezza. Bianche statue simboliche appaiono attraverso i cipressi neri e gli enormi mazzi di fiori, le corone, portate in occasione della recente festa dei morti, hanno conservato parte della loro freschezza. Non c'e niente di funebre in quest'asilo. Si può finanche credere che il culto eccessivo con cui si onorano i defunti ha per causa veritiera la passione per il lusso e l'orgoglio dello sfoggio. …”

Dal 1968 le sepolture si effettuano solo nel Cimitero di San Michele, aperto nel 1940; attualmente vengono permesse solo sepolture in cappelle private o in loculi acquistati prima del 1968. Il cimitero monumentale di Bonaria, col suo ricco patrimonio storico e artistico, versa attualmente in stato di degrado.

La parte più antica del cimitero è costituita dalla zona pianeggiante posta alla base del colle, disposta lungo il muro di cinta del viale Cimitero. Quest'area è organizzata in settori quadrangolari. Al centro si trova la cappella, in stile neoclassico, attorno alla quale si dispone il settore destinato alle sepolture dei bambini. I successivi ampliamenti portarono l'area cimiteriale ad estendersi fino alla cima del colle. Al cimitero si accede attualmente dall'ingresso principale, di recente costruzione, ubicato nel piazzale situato all'angolo tra il viale Cimitero e il viale Bonaria, edificato sul luogo dove sino al 1929 sorgeva la chiesa romanico pisana di Santa Maria de Portu Gruttis, detta anche di San Bardilio, risalente al XII secolo. Un altro accesso si trova nella parte alta del cimitero, dietro la Basilica, mentre diversi cancelli, generalmente chiusi, si aprono lungo il viale Cimitero.

Il cimitero di Bonaria contiene numerose testimonianze artistiche e le tombe di importanti personaggi, tra cui quelle del sindaco di Cagliari Ottone Bacaredda, dello storico Pietro Martini, del canonico e archeologo Giovanni Spano (le cui spoglie riposano in una tomba da lui stesso ideata e realizzata col reimpiego di reperti archeologici). Interessanti i monumenti funebri e le cappelle realizzate tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo da artisti quali Giuseppe Sartorio, Tito Sarrocchi, Cosimo Fadda, Andrea Ugolini, Emanuele Giacobbe, Giovanni Pandiani e altri, in cui si trova una grande varietà di gusti e stili, dal neoclassico al Liberty, passando per il realismo e il simbolismo.

Ingresso e quadrati di San Bardilio

L'attuale ingresso principale, con gli attigui alloggi del custode, vennero eretti nel 1985, destando non poche polemiche, dovute al dubbio gusto della pesante struttura cubica in calcestruzzo armato. Superato l'ingresso, sulla sinistra, si trova il muro, parallelo a quello di cinta, in cui trovano posto le lapidi di numerosi giovani soldati, morti nella prima guerra mondiale. Di fronte, seguendo il muro di cinta, si arriva alla cappella della famiglia Chapelle (1910) in cui trova posto un'imponente statua marmorea del profeta Ezechiele, opera del valsesiano Giuseppe Sartorio.

A destra dell'ingresso si trova invece un'area in pendio dove si trovano numerose cappelle e monumenti immersi nella vegetazione. Quest'area è delimitata sul lato sinistro dal viale Generale Sanna, così detto perché conduce alla tomba del generale Carlo Sanna, che comandò la Brigata Sassari durante la prima guerra mondiale. Il generale, morto nel 1928, riposa insieme alla moglie in un semplice sepolcro in granito rosa, opera di Filippo Figari. Vicino si trova il monumento a Francesca Warzee, moglie di un imprenditore belga, costituito da un gruppo scultoreo eseguito da Giuseppe Sartorio nel 1894, in cui è rappresentato un bambino (il figlio della defunta) mentre solleva la coperta che ricopre la madre, distesa su un letto, chinato come se volesse baciarle il viso.

Vecchio e Nuovo Campo Palme

Il Vecchio e il Nuovo Campo Palme (nome che deriva dalla presenza di questo tipo di piante) sono due settori, anch'essi organizzati in zone quadrangolari, frutto degli ampliamenti effettuati tra il 1858 e il 1906 che fecero raggiungere al cimitero l'attuale espansione verso nord. I due Campi sono tra i peggio conservati del cimitero, fatto che ha portato alla decisione di trasferire temporaneamente diverse salme al cimitero di San Michele.

Il nuovo Campo Palme, detto anche Orto delle Palme, si dispone nella zona in cui il muro di cinta di viale Cimitero e il muro di cinta a nord formano l'angolo. I monumenti che occupano i sei quadrati sono quasi tutti risalenti al primo trentennio del Novecento.

Zona alta

La zona alta del cimitero, in cima al colle di Bonaria, ospita diversi filari di loculi e ossari, posti lungo il muro di cinta est e nelle pareti disposte ad esso parallele. Qui trovò sepoltura il beato Nicola da Gesturi, successivamente posto in un sarcofago nella chiesa dei Cappuccini, dove attualmente riposa. Qui si trovano anche le tombe del tenore Piero Schiavazzi e del prefetto Francesco Domenico De Lorenzo, la cui lapide è ornata da una scultura di Pinuccio Sciola.

Alcuni epitaffi meritano una citazione:

"Pittore esimio - D'animo leale d'auri costumi - Prediligeva la patria e ne era ornamento - Accademico di San Luca e dell'Albertina - Ebbe insegne d'onore dalle corti di Torino e Madrid - Provò amica la fortuna avversi gli uomini - Visse né agiato né felice - Nato a Cagliari a dì 17 Gennajo 1798 - Compianto da tutti - Morì nel dì 20 Gennajo 1865 - Gli amici - Innalzarono questa lapide"

L'iscrizione, ormai poco leggibile, si trova sul semplice monumento al pittore Giovanni Marghinotti. Il testo dell'iscrizione è riportato dallo Spano nella sua Storia del cimitero di Bonaria.

"Cattivo! perché non ti risvegli?!"

L'iscrizione accompagna il monumento funebre a Efisino Devoto, opera del Sartorio risalente al 1887, collocato nella cappella Devoto, che si affaccia nell'area del vecchio camposanto. La statua rappresenta un bambino, Efisino, che, seduto su una seggiola, sembra dormire.

"Pietro Magnini - da Gravedona sua patria - con doviziosa dote - volontà mente cuore - trasse in Sardegna - ove - dalla sua benefica indole - largamente propiziati - ubertosi frutti coglieva - quando di feroci armati predoni - addì 27 giugno 1876 - in età d'anni 40 - ne' pressi di Urzulei - sotto immani colpi - periva"

L'iscrizione accompagna il monumento funebre agli ingegneri Pietro Magnini e Ottone de Negri, collocato nell'area nel vecchio campo santo. I feroci armati predoni citati nell'iscrizione erano banditi che assalirono e uccisero i due uomini nelle campagne di Urzulei, dove si trovavano per i lavori di costruzione dell'Orientale sarda. Il monumento, opera del 1876 di Giacomo Bonati, recava rappresentato in un bassorilievo l'episodio dell'uccisione dei due uomini da parte dei banditi, raffigurati vestiti in abiti tipicamente sardi. La forte caratterizzazione etnica data ai banditi destò molte polemiche, tante che lo scultore si vide costretto a eliminare le immagini dei banditi dal bassorilievo, che da allora presenta scolpiti solamente i due ingegneri su di un calesse.

Cimitero di San Michele

Il cimitero, ideato negli anni '30 del XX secolo, nacque per integrare il camposanto ottocentesco di Bonaria, che fra l'altro sorgeva in una zona ormai densamente urbanizzata. Il progetto del San Michele, al quale collaborò l'architetto Cesare Valle, si deve all'Ufficio tecnico comunale. La prima versione del progetto risale al 1933 e la definitiva, dell'anno successivo, venne poi realizzata in maniera non del tutto fedele. Il cimitero venne inaugurato nel 1940. Tra i primi defunti ad esservi tumulati vi furono i diversi caduti, sia civili che militari, della seconda guerra mondiale.Il cimitero si trova a Cagliari, in piazza dei Castellani, nel quartiere San Michele.

Il cimitero si sviluppa su una vasta area quadrangolare. Su piazza dei Castellani si affaccia il famedio, un'alta struttura coperta da cupola semisferica bizantineggiante, raccordato ai due avancorpi laterali (che ospitano gli uffici e camere mortuarie) tramite porticati retti da pilastri di travertino. In travertino è anche lo zoccolo del famedio e degli avancorpi, mentre i prospetti sono in trachite di Serrenti. All'interno del cimitero, in asse col famedio, si trova il viale centrale, in lieve salita e intervallato a tratti da scalinate, che conduce alla cappella. Quest'ultima, in stile razionalista, ospita all'interno una grande tela raffigurante la Resurrezione di Cristo (1990), opera di Gigi Camedda.

Nel cimitero si trova il sacrario dedicato alla memoria dei soldati caduti durante la seconda guerra mondiale, caratterizzato da una struttura tronco conica con paramento in pietra a vista, simile a un nuraghe. Inoltre, attorno al sacrario, trovano posto le aree in cui sono ospitate sepolture di soldati inglesi e tedeschi. I caduti civili dei bombardamenti su Cagliari del 1943 sono invece commemorati da un moderno monumento detto Albero della vita.

Chiesa di San Sepolcro (Cagliari)

La chiesa del Santo Sepolcro è un luogo di culto cattolico di Cagliari; si trova nell'omonima piazza, nel quartiere Marina, vicino alla chiesa di Sant'Antonio e all'annesso complesso dell'ex ospedale.

La realizzazione del tempio, secondo il Triumpho de los Santos del Reyno de Cerdeña (1635) di Dionigi Bonfant, sarebbe da attribuire ai Cavalieri Templari, che l'avrebbero edificata come cappella del loro monastero. Tale notizia, riportata anche da Giovanni Spano, non è però considerata attendibile dagli studiosi moderni.

Notizie certe sulla chiesa e sulla sua funzione si hanno a partire dal XVI secolo. Nel 1564 viene infatti fondata la confraternita del Santissimo Crocifisso dell'Orazione e della Morte, con sede proprio nella chiesa del Santo Sepolcro. La confraternita, esistente sino al secondo dopoguerra, si occupava principalmente di dare sepoltura delle persone più povere e la chiesa (o meglio la sottostante cripta) e l'area circostante (attuale piazza del Santo Sepolcro) venivano utilizzate come cimiteri. Questo fino al XIX secolo, quando l'area perse gradualmente la sua funzione cimiteriale per essere, a fine secolo, sistemata come piazza. Del cimitero ipogeico invece si perse il ricordo.

Nel corso del XX secolo, Santo Sepolcro si trovò diverse volte a supplire al ruolo di chiesa parrocchiale del quartiere, in occasione dei diversi lavori di restauro che interessarono la Collegiata di Sant'Eulalia. Nel dopoguerra ospitò per un breve periodo i padri Carmelitani, che videro il loro convento in viale Trieste distrutto dai bombardamenti del 1943.

Nel 1988 la chiesa del Santo Sepolcro, caduta in un grave stato di degrado, venne chiusa per permettere l'esecuzione dei lavori di restauro, in seguito ai quali si riscoprì anche l'antica cripta sepolcrale. Il tempio restaurato venne inaugurato dall'arcivescovo di Cagliari Ottorino Pietro Alberti il 27 dicembre 1998.

Il portale principale si trova sul fianco destro della chiesa, quello che si affaccia sulla piazza del Santo Sepolcro. Il portale è incastonato in un prospetto neoclassico che venne sistemato nel 1899. La facciata, con l'antico ingresso ormai inutilizzato, si affaccia invece su un angusto spazio, a ridosso delle scalette di Sant'Antonio.

L'interno si presenta a pianta rettangolare, con navata unica voltata a botte, cappelle laterali e presbiterio quadrangolare, che conserva la bella volta a crociera stellare costolonata, risalente al XVI secolo. L'altare maggiore, preceduto da una balaustra marmorea, è in stile neoclassico; vi si trova esposto un grande crocifisso ligneo settecentesco. Le pareti laterali del presbiterio ospitano due tele: la Resurrezione di Lazzaro, opera cinque - seicentesca di Bartolomeo Castagnola e San Nicola di Bari in preghiera davanti alla Madonna (1707) di Francesco Manzini.

Tra le cappelle laterali spicca, per dimensione e pregio artistico, il Cappellone della Vergine della Pietà, che si trova sul lato sinistro, in asse con l'ingresso principale. Il Cappellone, uno dei più notevoli esempi di arte barocca a Cagliari, venne eretto per volontà del viceré Antonio Lopez de Ayala, che volle così assolvere ad un voto fatto alla Vergine della Pietà per la guarigione della figlia. Alla costruzione della cappella, inaugurata il 1º marzo 1686, contribuì finanziariamente anche il re Carlo II di Spagna. La struttura si presenta a pianta ottagonale, coperta da un'alta cupola, e vi si possono ammirare alcuni affreschi. Colpisce l'attenzione soprattutto l'imponente altare in legno dorato, con l'immagine miracolosa della Madonna col Figlio morto, appena deposto dalla croce, adagiato sulle sue ginocchia; la tradizione vuole che questa statua lignea policroma sia stata rinvenuta per caso nel 1606, sotterrata nei pressi dell'ospedale di Sant'Antonio (vicinissimo alla chiesa del Santo Sepolcro), da un bambino che giocava nel luogo.

Santuario dei Martiri

Il santuario dei Martiri è la parte più rilevante, artisticamente e storicamente, della cripta della Cattedrale di Cagliari. Nel santuario, interessante opera in cui sono riassunti elementi architettonici e artistici del Rinascimento, del barocco e del neoclassicismo, si trovano le reliquie di innumerevoli presunti martiri e i sepolcri di personaggi di Casa Savoia.

Si accede al santuario dall'interno della cattedrale di Santa Maria, ubicata in piazza Palazzo, nel quartiere storico

Il santuario dei Martiri è così chiamato perché al suo interno sono collocate 179 nicchie contenenti le reliquie dei martiri cagliaritani rinvenuti nel corso degli scavi, voluti dall'arcivescovo Francisco de Esquivel nel corso del XVII secolo, nei pressi della basilica di San Saturnino, del vicino complesso paleocristiano di San Lucifero e di altre chiese della città.

Il ritrovamento delle reliquie dei martiri determinò nel 1615 la ristrutturazione della chiesa per volontà dello stesso arcivescovo de Esquivel per accogliere le reliquie.

Il problema dell'autenticità delle reliquie, dichiarata in un periodo in cui il primato della Chiesa di Cagliari era conteso da quella di Sassari, non è stato ancora completamente chiarito.

Su Campusantu Vezzu

Si tratta di un sito, ubicato poco fuori dal centro di Orani, dove sorgono i ruderi della chiesa di Sant'Andrea e la sua torre campanaria, detta Torre aragonese. Il nome campusantu vezzu o vetzu (cimitero vecchio, in italiano), si deve al fatto che la chiesa in rovina venne utilizzata come cimitero nel corso del XIX secolo.

La chiesa dedicata a sant'Andrea apostolo, antica parrocchiale di Orani, venne eretta a partire dal XVI secolo in stile gotico catalano, anche se la sua fondazione risale probabilmente a un'epoca precedente. L'edificio è per la prima volta menzionato nel 1539, nel resoconto della visita pastorale compiuta dal vescovo di Alghero Durante dei Duranti. Da questo documento si evince che la chiesa era in fase di costruzione, ancora priva del campanile, costruito nella seconda meta del '500. I documenti relativi a successive visite pastorali (quella del 1543 di monsignor Pietro Vaguer o quella del 1608 di Niccolò Cannavera), testimoniano il progressivo arricchimento della chiesa parrocchiale, con l'aggiunta di arredi e cappelle, costruite sotto il patronato delle famiglie benestanti di Orani. Il declino dell'edificio comincia alla fine del XVIII secolo. Nel 1815 la chiesa parrocchiale risulta inagibile, in quanto le cresime vennero amministrate nella Chiesa del Rosario. Nel 1816 venne abbattuto il tetto, pericolante. Nel 1835 Sant'Andrea risulta in stato di rudere, mentre dal resoconto della visita pastorale di monsignor Eliseo Giordano del 1884 si conosce che la chiesa diroccata veniva utilizzata come camposanto; in quell'anno infatti il vescovo visitò, altre all'oratorio del nuovo cimitero, anche il campusantu vezzu nei ruderi dell'ex chiesa parrocchiale. Recenti lavori di restauro hanno interessato la torre e i ruderi della chiesa, mentre nel 2004 l'area è stata oggetto di una campagna di scavi secondo i metodi dell'archeologia medievale.

Cimitero comunale di Sassari

Il cimitero comunale di Sassari sorge ai margini del centro cittadino nei pressi della stazione, con l'ingresso principale raggiungibile da viale Porto Torres.

La parte più antica del cimitero venne inaugurata il 12 luglio 1837. Questo primo nucleo del camposanto venne edificato su progetto dell'architetto Angelo Maria Piretto (tra i suoi progetti anche quello del primo cimitero esterno di Ossi), nell'area dell'orto dei frati mercedari del convento annesso alla chiesa di San Paolom m m m m m m m m m m m . Alla parte del camposanto vecchio, detto monumentale, si accede dal cimitero moderno oppure da un ingresso presso la chiesa di San Paolo.

Le tariffe massime 2020 per le cremazioni

SEFIT, con propria circolare n° 1408 del 29/10/2019, ha comunicato i limiti tariffari massimi valevoli per il territorio nazionale dal 1° gennaio 2020.

Le previsioni di tasso di inflazione programmato (TIP) sono contenute (solo quest’anno) nel documento programmatico di Bilancio 2020, come riportato anche da una nota del MEF e sono per il 2019 del 0,6% e per il 2020 dello 0,8%.

Tenuto conto delle variazioni intervenute nel tasso di inflazione programmato e riportate nel documento governativo, il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 diviene conseguentemente 1,206336.

Cosicché le tariffe massime a far data dal 1° gennaio 2020 (con aliquota IVA al 22% laddove applicabile) sono le seguenti:

| Anno 2020 | Imponibile | IVA (22%)* | Totale |

| Cremazione di cadavere | 512,63 | 112,78 | 625,41 |

| Cremazione di resti mortali | 410,11 | 90,22 | 500,33 |

| Cremazione di parti anatomiche riconoscibili | 384,47 | 84,58 | 469,05 |

| Cremazione di feti e prodotti del concepimento | 170,88 | 37,59 | 208,47 |

| Dispersione di ceneri in cimitero | 207,13 | 45,57 | 252,70 |

* IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

Si rammenta inoltre che si è ancora in attesa di definizione, da parte del Ministero dell’Interno, del riallineamento periodico tra inflazione reale e inflazione programmata (riallineamento da anni rimandato per effetto di provvedimenti specifici o per ritardo).

Coronavirus: avvertenze da osservare per addetti alle onoranze funebri e case funerarie

Avvertenze in ottemperanza alle disposizioni delle regioni coinvolte dall’evento, le quali determinano la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

Linee guida inerenti prettamente alla nostra attività:

Impresa funebre: è importante dotare i propri dipendenti che dovranno andare a prelevare salme all’interno delle strutture sanitarie di dispositivi di protezione individuale che possono proteggerli con il contatto ambientale e con il personale sanitario.

- È importante munirsi di mascherine con classificazione FFP3, uniche e adatte per una efficace protezione.

- Utilizzare DPI già comunemente usati quali occhiali protettivi e guanti.

È importante ricordare al personale che questi dispositivi sono rigorosamente usa e getta (tranne le mascherine le quali hanno un utilizzo giornaliero). - Applichiamo tutti alcuni accorgimenti che sono in grado di limitare la diffusione del virus: - evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie, - non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, - coprirsi il naso e la bocca se si starnutisce o tossisce, - non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti, - evitare posti affollati - in generale evitiamo tutte le situazioni di incontro che possono essere rimandate a quando la situazione si sarà stabilizzata - lavarsi spesso le mani, con detergente disinfettanti, per almeno 20 secondi, a base di alcol etilico, perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ipoclorito di sodio (candeggina) - attivi contro i virus - se non avete un detergente disinfettante usare queste indicazioni

Casa funeraria: l’Arcidiocesi di Milano, Curia Arcivescovile comunica che in ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, si dispongono - per quanto attiene all’intero territorio dell’Arcidiocesi - i seguenti provvedimenti.

- Che le chiese rimangano aperte

- Che, negli oratori, non si prevedano incontri, iniziative, riunioni, annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati

- Che i funerali e i matrimoni possano essere celebrati, ma con la presenza dei soli parenti stretti

Suggeriamo in ottemperanza alle linee di prevenzione Regionali di adottare le seguenti misure precauzionali:

- Regolare i flussi di accesso e permanenza dei famigliari/visitatori.

- In caso di celebrazioni di riti in sale del commiato o casa funeraria consigliare la presenza dei soli famigliari stretti.

- Mettere a disposizione dei dipendenti tutti i dispositivi di protezione individuale a partire in primo luogo dalle mascherine, e attenersi alle indicazioni di prevenzione sopra indicate.

- Laddove possibile mettere a disposizione delle famiglie sistemi di igienizzazione a gel.

Tutti i decessi che saranno imputati al coronavirus, non transiteranno dalle onoranze funebri ma verranno gestiti direttamente dalla sanità regionale.

È importante dotare i propri dipendenti che dovranno andare a prelevare salme all’interno delle strutture sanitarie di dispositivi di protezione individuale che possono proteggerli con il contatto ambientale e con il personale sanitario.

È importante munirsi di mascherine con classificazione FFP3, uniche e adatte per una efficace protezione.

Utilizzare DPI già comunemente usati quali occhiali protettivi e guanti. È importante ricordare al personale che questi dispositivi sono rigorosamente usa e getta (tranne le mascherine le quali hanno un utilizzo giornaliero).

Di seguito forniamo le disposizioni date ufficialmente dal ministero della salute.

Applichiamo tutti alcuni accorgimenti che sono in grado di limitare la diffusione del virus:

- evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie,

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,

- coprirsi il naso e la bocca se si starnutisce o tossisce,

- non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti,

- evitare posti affollati

- in generale evitiamo tutte le situazioni di incontro che possono essere rimandate a quando la situazione si sarà stabilizzata

- lavarsi spesso le mani, con detergente disinfettanti, per almeno 20 secondi, a base di alcol etilico, perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ipoclorito di sodio (candeggina) - attivi contro i virus - se non avete un detergente disinfettante usare queste indicazioni

Evviva evviva… anche la Calabria ha finalmente una legge… e che legge!!!

Da tanto tempo si aspettava una legge per la Calabria capace di regolare le attività funebri e la funeraria in genere.

Sono anni che si discute su questa necessaria legge senza che, fino ad oggi, si ottenesse un risultato.

Ricordiamo ancora bene le vicende che hanno portato all’abrogazione della precedente legge approvata (per evidenti forzature inaccettabili da parte della Regione) come se la Calabria fosse terra di un altro Stato completamente autonomo.

Eravamo particolarmente coinvolti e consapevoli delle molteplici esigenze presenti in una regione che vede, a fronte di 19000 decessi ogni anno, operare un numero spropositato di imprese funebri. Situazione che porta ad avere una media di servizi funebri per impresa inferiore ai 30 all’anno (una delle più basse di tutto il nostro Belpaese).

Eravamo anche curiosi di vedere come andava a finire perché il tema è in forte discussione da anni e sono susseguiti vivaci dibattiti e manifestazioni (buoniste) che tuttavia non cercavano di definire quali misure si dovessero adottare per frenare questa polverizzazione al fine di invertire la rotta e definendo in termini chiari i requisiti strutturali ed organizzativi necessari per ogni impresa.

Tutti buoni, tutti bravi e tutti allineati e coperti, come si dice.

D’altra parte, si erano create molte aspettative e Noi, Federcofit, eravamo ripetutamente stati accusati di difendere solamente i cosiddetti “centri servizio” facilitatori, nell’opinione dominante il settore, della citata polverizzazione.

BALLE e poi ancora BALLE!

Ecco, quindi, la soluzione geniale dei problemi in un dettagliato articolo 8 “Requisiti dell’impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati” della legge approvata dalla Regione Calabria su proposta distorta dell’ormai famoso “Comitato spontaneo…”

Per fare impresa funebre, recita l’articolato, si dovrebbe avere oltre ad una sede, “un qualsiasi mezzo funebre” con relativa autorimessa ed un “responsabile … stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente… che può coincidere con il titolare”. Soluzione minimale ma accettabile, salvo precisare come si deve fare il trasporto di cadavere.

Poi… qui arrivano le sorprese (comma 2): i requisiti citati sede, auto funebre e direttore tecnico, “possono essere ottenuti ricorrendo ad accordi con altre imprese certificate, associazione temporanea di impresa o contratti di rete”.

In definitiva per aprire un’attività funebre NON È PIÙ necessario avere nulla: basta un foglio di carta e un cellulare, per il resto si può prendere tutto in prestito.

Come tutto questo possa conciliarsi con la permanenza delle attività funebri nell’ambito delle norme di pubblica sicurezza (art. 6), è un po’ difficile a capirsi stante il rapporto fiduciario che si instaura tramite la sottoscrizione della delega da parte dell’avente titolo al direttore tecnico od addetto alla trattazione degli affari.

Ma la speranza è l’ultima a morire, la “speme”, come dice il poeta, fugge solo i sepolcri, quindi sarà il trasporto funebre e le modalità della sua esecuzione a contrastare, almeno un poco, la polverizzazione crescente ed a tutelare le imprese funebri storiche.

Macché, peggio che andar di notte. “L'impresa in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), e c)” quindi tutte le imprese come recita il comma 2 che abbiamo citato, può “appaltare il trasporto funebre per la cerimonia ad altra impresa funebre certificata in possesso autonomo dei requisiti di cui alla successiva lettera c)” (che abbiano almeno 6 addetti e due carri funebri). Quindi anche per fare il trasporto funebre non è necessario avere niente, con un contrattino, per di più anche poco impegnativo perché “la stessa svolgerà col proprio rischio d'impresa, tramite contratto genuino, il servizio di trasporto funebre ad essa commissionato”, il problema è risolto in barba ad ogni altisonante impegno a lottare contro la polverizzazione aziendale e contro i centri servizi che la diffondono.

Con buona pace di Pitagora e della sua famosa scuola calabrese di filosofi e pensatori la legge approvata è un bel pastrocchio; se prima era abbastanza facile aprire nuove attività funebri, oggi, con la nuova legge è diventato un gioco da ragazzi.

Dulcis in fundo: non sarebbe male se la norma definisse con precisione chi debba rilasciare l’autorizzazione al trasporto funebre di cadavere di cui all’art. 12 (il comune di decesso o quello di chiusura del feretro).

Chi sia il responsabile NON CI INTERESSA E NON È IMPORTANTE!!! Rimane il fatto che coloro che dovevano effettivamente essere regolamentate (le imprese funebri) e difese (le famiglie) alla fine non hanno ottenuto NIENTE per la SECONDA VOLTA!

Continuate così, alla estrema ricerca di fare i bastian contrari, i Don Chisciotte, le primedonne o le mosche bianche e finirete, con il tempo, affondati nella stessa materia su cui spesso le mosche stesse amano depositarsi.

Biella, lo scandalo del forno crematorio continua

Un servizio delle IENE (clic su questo collegamento per visualizzare il servizio) ritorna giustamente e pesantemente sui fatti che hanno riguardato la gestione del crematorio di Biella riproponendo temi che periodicamente esplodono nel settore.

Se (volesse Dio) venissero verificati e accertati i fatti denunciati ci troveremmo difronte ad una regressione dell’essere umano al pari di gerarchi di guerra con comportamenti più bassi di qualsiasi abbietta morale.

Ingordigia e cupidigia e fame di inseguire denaro veloce e facile sputando sulle lacrime della gente.

Conseguente sputtanamento del settore funebre e distruzione di qualsiasi rapporto di fiducia tra famiglie e impresa funebre in poche parole disintegrazione della propria attività e di tutti quelli che fanno il tuo stesso lavoro. Soppressione di una categoria.

Ancora una volta, dopo gli scandali di Massa Carrara (crematorio a gestione pubblica) ed altri a seguire, lo scandalo di Biella vede coinvolta in prima linea una famiglia titolare anche di un’attività funebre e ripropone il tema della gestione dei servizi funerari in genere e dei controlli, troppo spesso carenti o addirittura inesistenti da parte degli organi competenti.

Un Sindaco che si nasconde dietro ad un dito imputando ad una famiglia un comportamento indegno e successivamente afferma di non poterci fare nulla e di non cessare l’appalto in quanto in capo ad una azienda e non ad una persona fisica e sbandierando terrificanti penali a cui dover far fronte. Lo stesso Sindaco che, quale responsabile della tutela dei propri cittadini, avrebbe dovuto controllare (con piena facoltà) cosa stesse accadendo nella struttura di sua pertinenza.

Ora con il gioco delle tre carte si cambia mazziere e le persone in capo all’azienda gestore del forno vengono sostituite con altre del medesimo nucleo familiare!!!

Una documentazione allucinante, come quella esposta dal servizio delle IENE, non può e non DEVE venire a galla solo quando insorgono conflitti interni alle aziende tra titolari e dipendenti oppure a seguito della nascita di una spontanea morale nella testa del singolo addetto.

Un Comune che affida/esternalizza DEVE prevedere successive azioni di controllo in merito agli obblighi assunti dai gestori imponendo il rispetto degli accordi sanciti dall’appalto. Purtroppo queste verifiche non avvengono praticamente MAI. Un esempio su tutti: le gestioni cimiteriali spesso vengono disattese con la conseguenza che i cimiteri versano in condizioni peggiori di quando venivano gestiti direttamente dai Comuni stessi.

La vigilanza rappresenta la sola e vera azione di contrasto agli abusi e la sola tutela dei sacrosanti diritti delle famiglie che non possono rimanere con l’atroce dubbio di andare a piangere o abbracciare ceneri che non siano effettivamente quelle dei propri cari.

Bisognerebbe che le istituzioni ed i comuni vagliassero e mettessero sotto una SERIA lente di ingrandimento il soggetto privato con cui intendono operare creando appalti che vadano a risolvere le vere problematiche e non basandoli solo ed unicamente sulle offerte al massimo ribasso!!!

Il problema non è il pubblico o il privato!!! Non si può arginare il problema riportando e/o restringendo tutto in ambito puramente pubblico. Sarebbe anacronistico e ideologicamente sbagliato.

Pensiamo al settore della sanità in Italia; esiste la sanità pubblica, quella privata e quella privata convenzionata (vale a dire che percepisce denaro pubblico per operare). Pensiamo solo per un attimo di riportare TUTTO il settore sanitario unicamente in ambito pubblico e proviamo ad immaginare che impatto avrebbe sulla cura dei cittadini…

Le regioni erogano miliardi di contributi al settore sanitario privato il quale ha di fatto sostituito in alcuni ambiti in toto quello pubblico (es: RSA, RSD, Ospice, Caregiver, etc etc).

La corretta direzione non è quella di imporre veti statalisti difronte ad una evidente e diffusa privatizzazione, ma di verificare e porre seri limiti di solidità, credibilità e solvibilità quali requisiti indispensabili nella stesura degli appalti di esternalizzazione di un servizio, qualsiasi esso sia.

Dietro la ferma intenzione di mantenere il crematorio esclusivamente in ambito pubblico non leggiamo nessuna tutela o morale alla difesa del cittadino nei confronti del cattivo e spregevole privato, anzi, interpretiamo una forte volontà di mantenere il veto nei confronti di una sicura fonte di reddito (le cremazioni) che spesso raddrizzano i bilanci Comunali sgangherati.

Il privato non è sempre e per forza cattivo e non è sempre e per forza buono, va preventivamente sondato, pesato e analizzato e successivamente controllato e vigilato (ben comprendendo che questo comporta impegno, lavoro e risorse da parte dei Comuni che spesso non hanno o non danno).

Ora attendiamo con fiducia l’azione della magistratura, con tempi, purtroppo, troppo lunghi, nella speranza di un’azione rigorosa e speriamo esemplare, contro abusi ed irregolarità accertate.

Al di là delle imprecisioni e delle generalizzazioni del servizio giornalistico ed al di là, ugualmente, del fatto che gli interessati non fanno parte della nostra Federazione, vogliamo esprimere parole chiare su queste vicende.

Prima di tutto vogliamo sottolineare che, per fortuna di tutti, operatori ed utenti, nel nostro paese la stragrande maggioranza di questi servizi risponde a requisiti di correttezza e garanzia di livello altissimo sia nelle gestioni dirette da parte dei comuni sia nelle gestioni affidate, nei vari modi possibili, ad operatori “privati”. Numerosi sono gli impianti di cremazione che operano nelle regioni contermini che offrono queste certezze ai cittadini che affidano loro i trattamenti cimiteriali dei propri defunti.

In secondo luogo, vogliamo richiamare il Sindaco di Biella alle responsabilità dell’Amministrazione nel garantire i propri cittadini e nel rassicurarli sulla correttezza dei servizi offerti. Certo è doveroso attendere gli esiti delle indagini di giustizia in corso ma solleva molte perplessità l’incapacità, così appare, dell’Amministrazione di tutelarsi a fronte di un operatore accusato, con tante e tali documentazioni, di non rispettare i diritti dei cittadini di quel comune.

Infine anche queste vicende ripropongono con evidenza la necessità che la “politica” affronti i temi della funeraria che da troppo tempo, ormai da 30 anni, attende l’aggiornamento normativo capace di governare un settore che ha subito una enorme evoluzione: non si può governare la realtà di oggi con le regole vecchie e superate del secolo scorso.

Concorso musicale “Due sotto #ivantrevisin”

L’azienda trevigiana di onoranze funebri Ivan Trevisin e l’associazione Musincantus hanno deciso di promuovere una nuova e singolare iniziativa musicale: il primo concorso internazionale di composizione ed esecuzione denominato “DUE SOTTO #IVAN TREVISIN”.

Il concorso, ideato e fortemente voluto dall’azienda stessa promuove la composizione di nuova musica o la rivisitazione di quella esistente nell’ambito del genere funebre, non necessariamente sacro, ma anche laico.

Come dichiara Ivan Trevisin, la musica in occasione di un commiato, non è in Italia valorizzata come all’estero e la sua mancanza elimina ogni dimensione di bellezza e conforto, che sostiene gli animi e rimane impressa nei cuori di chi vi partecipa.

Il concorso, che risulta essere il primo nel suo genere, ha carattere internazionale e la finale tenutasi lo scorso 10 novembre nel Museo di Santa Caterina a Treviso (una chiesa sconsacrata) è stata un appuntamento straordinario per quasi quattrocento amanti della cultura e della musica.

Il concorso patrocinato dal Comune di Treviso ha mosso i suoi primi passi all’inizio dell’anno ed ha visto l’interessamento di numerosi artisti dei più disparati generi musicali e l’appoggio di diverse realtà cittadine vicine a questo genere di arte.

“Con immensa soddisfazione – commenta Ivan Trevisin – ci siamo resi conto che in questa occasione i musicisti si adoperano per alleviare i duri momenti che si vivono durante un commiato funebre; una cerimonia priva di accompagnamento musicale risulta impoverita o addirittura svuotata del suo più profondo significato.”

Il bando del concorso, redatto dal direttore artistico di Musincantus Edoardo Bottacin, prevedeva un premio in denaro pari ad euro cinquecento per il primo classificato, ed era consultabile nelle pagine social Facebook e Instagram di @musincantus e @ivantrevisin onoranze funebri.

L’evento non era pensato per un genere preciso, ma offriva la possibilità di partecipazione ad una platea molto ampia che aveva a disposizione delle vere e proprie opere inedite.

Il vincitore è stato il trio swing di Carlo Colombo con la canzone “Ridere di me” proclamato tra i quattro finalisti che hanno eseguito dal vivo la loro composizione sotto l’attenta analisi della commissione giudicatrice che era composta da Tolo Marton - chitarrista e compositore (Presidente), Nello Simioni - musicista, esperto e rivenditore di vinili, Lucia Visentin – violinista, Paolo Gasparin – compositore e Jacopo Cacco - compositore e direttore d’orchestra.

Carlo Colombo, sempre accattivante come nel suo stile, con il suo pezzo ha riportato alle atmosfere nostalgiche ed agrodolci dei film di Woody Allen con cui condivide anche quella profonda ironia che fa pensare sul senso della vita stessa; il suo testo è un vero e proprio flashback di ricordi che testimoniano il fatto che la nostra vita non finisce, ma si trasforma.

Gli altri tre finalisti, tra i dieci concorrenti iniziali, erano Marinella Smiderle con la canzone “Dall’altra parte”, Davide Vettori con “Più in là” e la banda della Città di Mogliano Veneto diretta dal Maestro Martino Pavan con la canzone “Il ritorno”.

Per l’occasione ed il tema trattato erano presenti anche Francesca Brotto, scrittrice e monologhista, che ha presentato il suo nuovo romanzo “E vissero quasi tutti” edito da Tabula Fati e TRA Treviso Ricerca Arte, associazione privata che svolge un ruolo determinante nel panorama culturale e sociale cittadino, che ha proposto la visione di opere d’arte contemporanea sia religiosa che funebre.

Il valore aggiunto di questo concorso, che sicuramente tratta uno dei più importanti temi della funeraria italiana, il commiato, è stato il poterne parlare tranquillamente e pubblicamente in una modalità “meno funebre” e così celebrare il valore di una vita vissuta, più che il definitivo trapasso.

Ivan Trevisin, al termine della presentazione della giornata, assieme al suo staff ha dato appuntamento a nuove edizioni e nuovi eventi che hanno incuriosito anche i vari mass media presenti.

Ricordando "la Gioconda", il tram per Musocco

Le facce dei milanesi erano rivolte verso l’alto e avevano espressioni compiaciute e maliziose, mentre fissavano lo sguardo sulle caviglie della viceregina, la principessa Maria Elisabetta, che aveva voluto provare l’ebbrezza di un giro sulle montagne russe del Monte Tabor.

Era stata la geniale idea d’un oste, reduce dalla campagna napoleonica di Russia, di aprire nel 1820 a ridosso di Porta Romana “L’osterìa del Monte Tabor”. Il locale era diventato in breve tempo motivo di richiamo per tutta la città, per le succulente pietanze, per la qualità del vino ed anche perché nello spazio retrostante il locale era stato allestito una specie di otto volante.

Tre viaggi al prezzo di 40 centesimi, di lira austriaca s’intende, su di uno slittino che conteneva a malapena una sola persona. L’oste però chiudeva spesso un occhio e lasciava salire due persone per volta le quali dovevano necessariamente sistemarsi l’una in braccio all’altra e questo fu ulteriore motivo della sua fortuna; correva voce che nella buona stagione riuscisse a guadagnare anche mille lire al giorno.

Oggi in piazzale Medaglie d’oro, all’angolo con viale Filippetti, protetta dalle mura dei bastioni spagnoli, al posto dell’ottocentesca osteria sorge una palazzina di un garbato stile liberty, 1907 Ingegner Migliorini, che dopo aver ospitato il circolo ricreativo dell’ATM si è in anni recenti riconvertita in stabilimento termale.

Il Dopolavoro dell’Azienda Trasporti milanesi fu un organismo creato nel 1926 con lo scopo di “educare, divertire, fortificare”, svolgendo un’opera capillare di penetrazione di massa.

Scelse come sede la palazzina di piazzale Medaglie d’oro e iniziò le sue attività: conferenze d’arte, letture per la sezione culturale, incontri ginnici, partite a bocce, lotta greco-romana, rappresentazioni teatrali, balletti e concerti della banda per la sezione filodrammatica. Una ricca biblioteca, e una palestra continuano la tradizione del Dopolavoro dell’ATM che vi affiancava come servizi per i propri dipendenti, delle facilitazioni per l’acquisto dei testi scolastici e uno spaccio di generi alimentari a prezzi molto convenienti.

Nel 1929 venne aggiunto un edificio per gli spettacoli teatrali configurato come un piccolo castello a due torrioni che inseguito è diventato un dancing con il nome di Ragno d’oro, ed oggi è il bar delle terme.

Una attenta osservazione dell’esterno di questa palazzina ci presenta un Interrogativo: a cosa servono quelle zanche in metallo che fuoriescono dai muri? Sono resti di una pensilina lunga una decina di metri sotto la quale si radunavano i parenti del defunto per il quale veniva approntato un tram nero che avrebbe condotto la salma a Musocco. Stupiti?

Sì, questa costruzione fu un tempo la stazione dei defunti di Porta Romana attivata nel 1907.

Con la costruzione de Cimitero di Musocco (1889-95) in un’area molto distante dal centro si apriva la questione del trasporto delle salme quindi, affinchè i cavalli che allora tiravano i cortei non fossero sottoposti ad estenuanti fatiche nei trasferimenti fuori porta, si costruì una stazione funebre, attiva già dal 1895, in via Bramante (ora Via Noto) per i servizi destinati a Musocco.

Avrebbe funto come centro di raccolta dei cortei che da lì sarebbero stati trasportati mezzo tram fino al cimitero di Musocco. Nel 1907, per facilitare il trasferimento dei cortei, fu costruita la stazione di Porta Romana.

Nel 1926 ci fu il progetto di costruirne altre due: una ad est verso Porta Venezia ed una ad ovest verso Porta Magenta, la proposta però rimase senza seguito poiché si andava verso il rapido declino del servizio funebre tramviario.

La stazione funebre di Porta Romana fu dunque costruita nel 1907 dall’ingegnere Francesco Minorini e dall’architetto Pasquale Tettamanzi (oltre che dalle solite mai citate maestranze) per facilitare il trasporto delle salme dai quartieri più a sud della città fino alla stazione di via Bramante.

La soppressione del servizio funebre fu datata 1928 da P. Romana e 1930 da Via Noto.

Il collegamento col cimitero maggiore fu però garantito dalle linee tranviarie 14 e 37, mentre per il trasporto salme furono utilizzati per qualche tempo (o meglio riciclati) i mezzi ad accumulatori marca Rognini & Balbo.

Citazione dalla rivista L’Edilizia Moderna: “La stazione, per ubicazione doveva necessariamente essere vicina alla Circonvallazione per poter essere allacciata ai binari già esistenti su quella via, senza eccessive spese; doveva essere vicina ad un incrocio di larghe vie diramantesi in varie direzioni, e nello stesso tempo doveva sorgere in località non troppo esposta alla vista dei pubblico e delle case vicine”.

Trovata l’area furono abbattuti i vecchi fabbricati esistenti, il salone della palestra della società Forza e Coraggio e parte delle vecchie mura dei bastioni.

La stazione constava di un fabbricato per i locali di servizio con due ampi atri laterali, di una tettoia per treni tramviari e di un deposito per le vetture, dotato di fosse per eventuali riparazioni.

I carri dei cortei funebri, arrivando si fermavano nel cortile sotto pensiline prospicienti i due atri di accesso e di qui le salme venivano portate alle vetture tranviarie dove si svolgevano eventualmente le cerimonie dei discorsi funebri.

Essendo due pensiline si potevano svolgere contemporaneamente e indipendentemente l’una dall’altra le cerimonie di due servizi funebri in contemporanea.

Fu costruita un’ampia tettoia per la sosta delle vetture e si fece in modo che sotto di essa non fossero necessarie manovre di attacco e distacco per evitare i rumori.

Il convoglio con motrice e rimorchio era del tipo Edison: la motrice era divisa in due scompartimenti ad otto posti ciascuno, dove potevano sedere i parenti; nella vettura rimorchiata trovava posto il feretro e in un piccolo coupé posteriore stava il clero che accompagnava la cerimonia.

Un’elegante verniciatura con tanto di scritte in oro conferiva alle vetture una inconfondibile eleganza; l’interno era tutto noce e teak, alle finestre vetri smerigliati abbassabili recanti lo stemma del Comune, per tende una stoffa arabescata color piombo.

La carrozza era riscaldata d’inverno e ventilata d’estate, oltre che provvista di sedili di velluto per i “dolenti”.

Alla stazione di Porta Romana approdavano i cortei funebri provenienti dai rioni meridionali della città. Dal carro la bara veniva trasferita sulla nera carrozza tranviaria con una raffinata soluzione tecnologica che consentiva al personale di estrarre la bara dal suo scomparto foderato in lamiera zincata e chiuso da un portello a cerniera grazie ad un falso pavimento su rotelle di ferro su cui era possibile farla scorrere.

La stazione veniva chiamata ironicamente Monte Tabor, vuoi in ricordo della perduta osteria o forse per la sacralità insita nel suono delle due parole e il tram con stupefacente umorismo era detto “la gioconda”.

Il primo viaggio della Gioconda fu registrato il 4 ottobre 1907 e il defunto era, per la cronaca, il signor Luigi Cereda, abitante in via Osti al 12.

Sopravvive in piazza Medaglie d’Oro parte del fabbricato a ridosso dei Bastioni, con la bella fronte liberty rivolta al viale Filippetti. La stazione era sorta sull’area dell’ex “Monte Tabor”, famoso luogo di divertimento che impazzò per tutto l’800.

Seguiamo con l’immaginazione il mesto convoglio mentre trasporta una salma all’estrema dimora. Il tracciato è ancora lo stesso da Porta Romana il nero tranvai infila l’omonimo viale ( il futuro Monte Nero), proseguendo lungo i viali di “Porta Vittoria” (Premuda) e Monforte (Piave), di “Porta Venezia” (Vittorio Veneto) e” Principe Umberto” (Monte Santo), di” Porta Nuova” (Monte Grappa) e di “Porta Garibaldi” (Pasubio). Doppiata la Porta Volta, il tram raggiunge, per Viale Ceresio, il Monumentale e, costeggiato questo, la Stazione di via Bramante (via Luigi Nono). Poi, risalendo lungo il fianco sinistro del cimitero, approda in piazza” Moncenisio” (Coriolano) e, per l’omonima via (poi, più semplicemente, Cenisio), alla lunga dirittura del viale Certosa e al piazzale Musocco, fatale capolinea del tram dei morti.

Da un’osteriaccia nei pressi ne saluta l’arrivo, sollevando il suo nappo di Montarobbio, il disincantato avventore: «L’è rivàda la...Gioconda, alègher!».

Ciapa’l tram balurda

ciappel ti che mi sun surda

tric e trac lasel andà

tric e trac lasci andà

I rimorchi per i dolenti di cui si dice sono poi finiti sulla Ferrovia Genova Casella. Riconvertiti allo scartamento metrico e negli apparati di attacco e ai ganci, furono usati fino alla fine degli anni ‘50, poi demoliti.

Fino a poco prima che vi fossero insediati gli stabilimenti termali scendendo nello scantinato dell’edificio era ancora possibile vedere delle piattaforme di pietra ad altezza d’uomo, sovrastate da volte basse e massicce che testimoniavano la funebre funzione.

Jolly Roger

Tratto da i “Quaderni di Milano Policroma, N 1, 1983 La Gioconda al Monte Tabor di Roberto Bagnera”

Cimiteri d'Italia: Cimiteri e Sacrari militari

Non si può parlare dei cimiteri senza parlare anche dei cimiteri militari e, soprattutto, dei sacrari dove si raccolgono e conservano i resti dei caduti sui campi di battaglia.

Ricca è la tradizione di queste strutture nel nostro paese teatro dei grandi conflitti che hanno interessato l’umanità nel secolo scorso. Importante è la tradizione consolidatasi nelle regioni del nord teatro della Prima Guerra Mondiale o Grande Guerra.

Senza la pretesa di esaurire la panoramica di queste strutture cercheremo di illustrarne le espressioni più note e più significative.

La maggior parte dei Caduti italiani e austroungarici della Grande Guerra riposano ormai da molto tempo in grandi Sacrari o in cimiteri militari nei quali sono stati trasferiti e raggruppati nel primo dopoguerra. Dalle immense gradinate di Redipuglia ai maestosi archi del Leiten Asiago, al chiostro della S.S. Trinità di Schio, al Tempio Ossario di Udine, al Sacrario di Caporetto, ai cimiteri militari austroungarici di Folgaria e Slaghenaufi, al cimitero militare italoaustriaco di Cesuna Magnaboschi, ai cimiteri militari britannici di Cesuna. Sono solo alcuni degli esempi dei luoghi nei quali il supremo sacrificio di tanti giovani di ogni parte d’Europa diventa tangibile e induce alla riflessione anche a distanza di un secolo (fotografie di Stefano Aluisini).

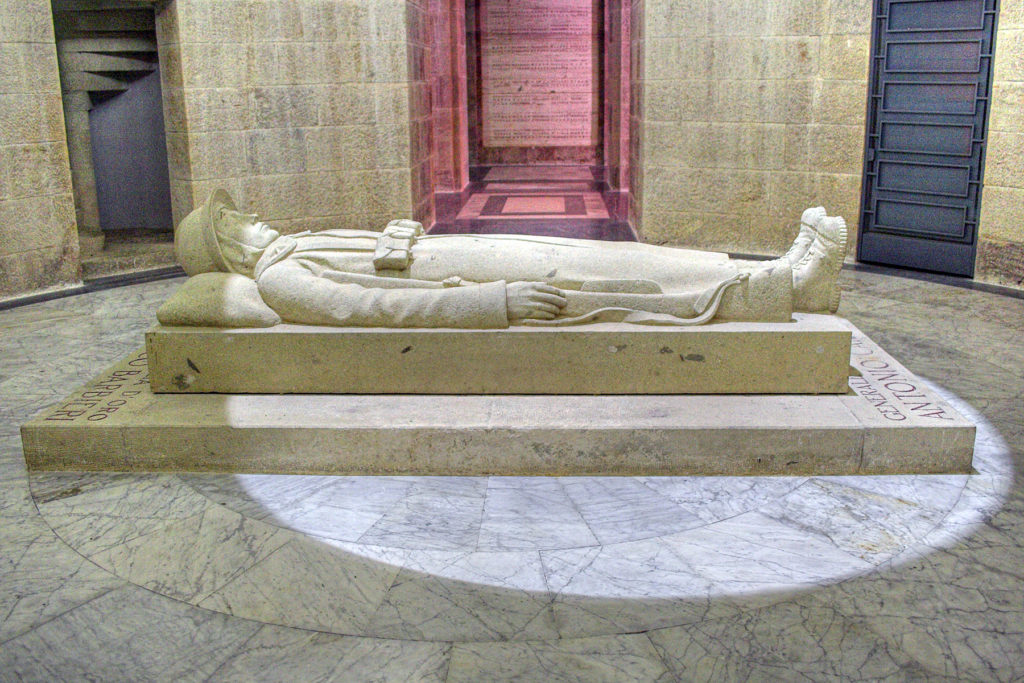

Sacrario militare di Pocol

Il sacrario militare di Pocol (detto anche ossario di Pocol) sorge a quota 1.535 m s.l.m., presso la SS 48 delle Dolomiti Cortina-Passo Falzarego, in località Pocol a pochi chilometri da Cortina d'Ampezzo.

Il sacrario, progettato dall'ingegnere Giovanni Raimondi e la cui costruzione venne terminata nel 1935, è costituito principalmente da una massiccia torre quadrangolare in pietra, che svetta su Pocol ed è ben visibile da tutta la Valle d'Ampezzo. Conserva le ossa di 9.707 caduti italiani (tra cui anche quelle del generale Antonio Cantore, morto nel 1915 sulle Tofane, e quelle del tenente Francesco Barbieri, del 7º Reggimento Alpini, caduto presso Costabella), di cui 4.455 rimasti ignoti, e di altri 37 caduti austro-ungarici noti.

Al piano superiore si trovano le tombe di altre due medaglie d'oro al valor militare: quella del cap. Riccardo Bajardi (caduto a Cima Sief) e quella del ten. Mario Fusetti (caduto in Sass de Stria).

Nel 1932 furono trasferiti qui alcuni soldati italiani che prima erano stati sepolti al cimitero austro-ungarico di Brunico e al cimitero austro-ungarico Burg di San Candido.

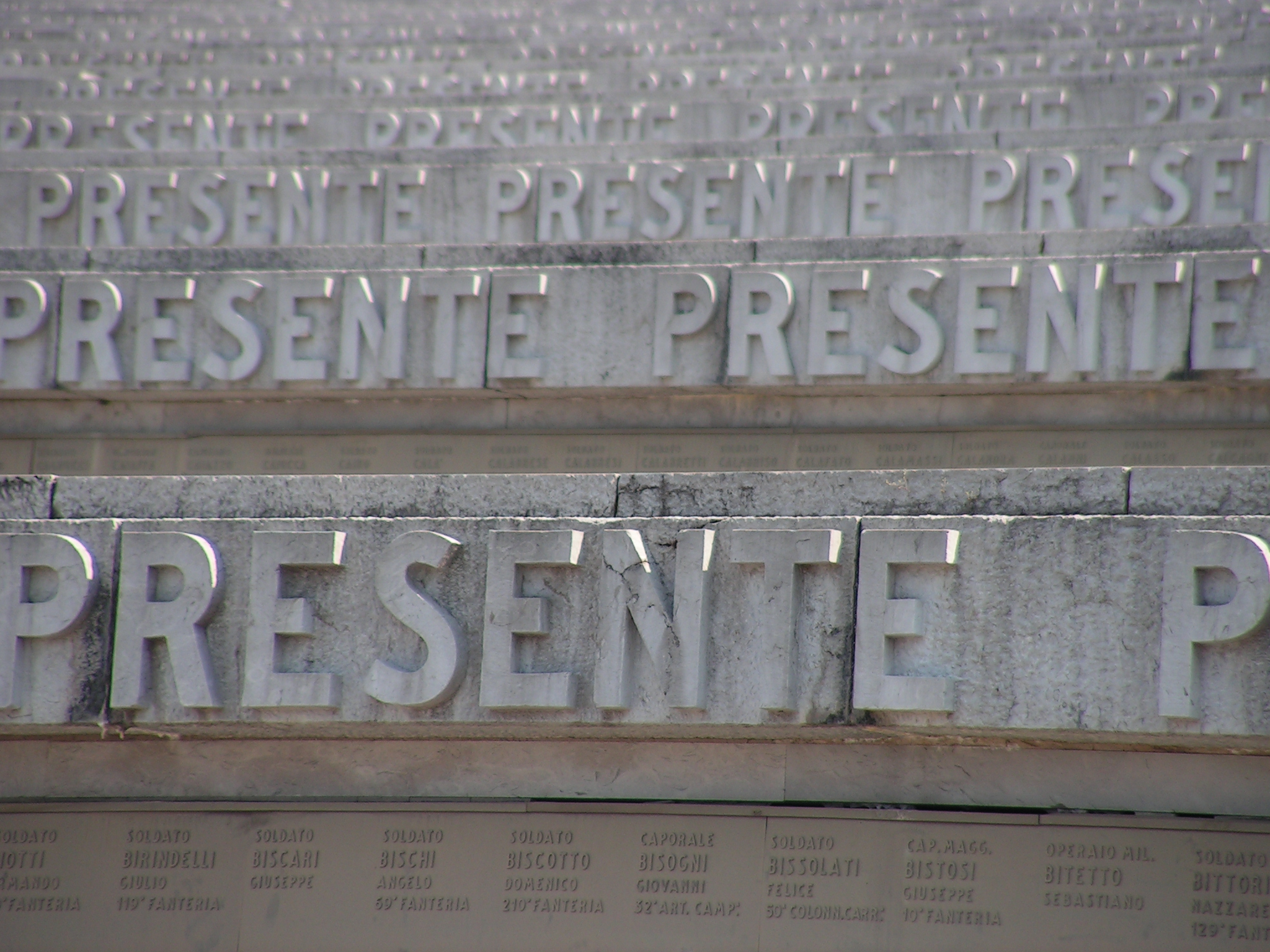

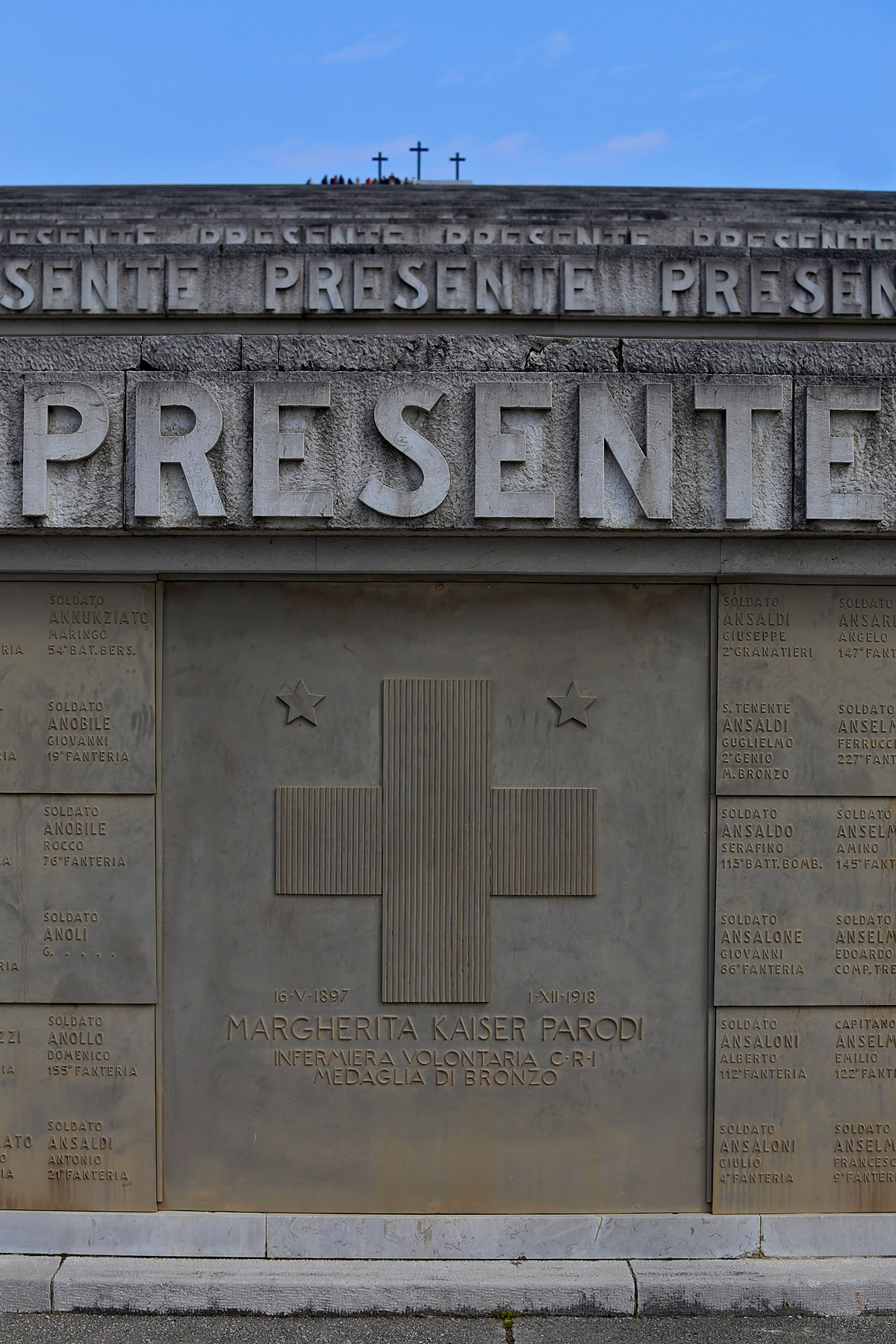

Sacrario militare di Redipuglia

Il sacrario militare di Redipuglia è un monumentale cimitero militare situato in Friuli-Venezia Giulia, che contiene le spoglie di oltre 100.000 soldati italiani caduti durante la prima guerra mondiale. Sorge a Redipuglia in provincia di Gorizia.

Il monumento, costruito in epoca fascista, è il fulcro di un parco commemorativo di oltre 100 ettari che comprende una parte del Carso goriziano-monfalconese, teatro durante la Grande guerra di durissime battaglie (battaglie dell'Isonzo). Le enormi dimensioni e l'ampia area coinvolta a parco della memoria ne fanno il più grande sacrario militare d'Italia e uno dei più grandi al mondo.

Ogni 4 novembre, alla presenza del presidente del Senato, in sostituzione del presidente della Repubblica impegnato in contemporanea in celebrazioni analoghe all'Altare della Patria, il sacrario serve come luogo di commemorazione per tutti i 689.000 soldati morti durante la prima guerra mondiale. La grande scalinata di pietra che forma il sacrario di Redipuglia è collocata direttamente davanti alla collina di Sant'Elia, sede del precedente cimitero di guerra i cui resti furono traslati nell'attuale sacrario monumentale. Tutta l'area è stata convertita a parco del «ricordo» o della «rimembranza»: gallerie, trincee, crateri, munizioni inesplose e nidi di mitragliatrice sono stati conservati sul sito a ricordo della guerra.

Il memoriale monumentale è stato progettato da un gruppo di lavoro presieduto dallo scultore Giannino Castiglioni e dall'architetto Giovanni Greppi. I lavori iniziarono nel 1935 con un impiego enorme di uomini e mezzi che dopo tre anni ininterrotti di lavori permisero l'inaugurazione del monumento il 18 settembre del 1938 alla presenza di Benito Mussolini e di più di 50.000 veterani della Grande guerra. Il monumento dalla nascita è stato amministrato dal Ministero della difesa, nello specifico dal Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti.

Nel 2018 sono state avviate opere urgenti di restauro del Sacrario, che per circa un anno è rimasto solo parzialmente visitabile.

L'opera, realizzata sulle pendici del monte Sei Busi, cima aspramente contesa nella prima fase della Grande guerra (prima, seconda e quarta battaglia dell'Isonzo), si presenta come uno schieramento militare con alla base la tomba di Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta, comandante della 3ª Armata, cui fanno ala quelle dei suoi generali.

Recinge simbolicamente l'ingresso al sacrario, ai piedi della monumentale scala, una grossa catena d'ancora che appartenne alla torpediniera Grado, già appartenuta alla marina austro-ungarica (k.u.k. Kriegsmarine) con il nome di Triglav e ceduta all'Italia dopo la fine della guerra. Subito oltre, si distende in leggero declivio un ampio piazzale, lastricato in pietra del Carso, attraversato sulla sua linea mediana dalla via Eroica, che corre tra due file di lastre di bronzo, diciannove per lato, di cui ciascuna porta inciso il nome di una località dove più aspra e sanguinosa fu la lotta. In fondo alla via Eroica si eleva solenne la gradinata che custodisce, in ordine alfabetico dal basso verso l'alto, le spoglie di 40.000 caduti noti, i cui nomi figurano incisi in singole lapidi di bronzo. La maestosa scalinata – formata da ventidue gradoni su cui sono allineate le tombe dei caduti, sul davanti ed alla base della quale sorge, isolata, quella del Duca d'Aosta, comandante della 3ª armata, fiancheggiata dalle urne dei suoi generali caduti in combattimento – è simile al poderoso e perfetto schieramento d'una intera grande unità di centomila soldati. Il Duca d'Aosta, morto nel 1931, aveva chiesto di avere l'onore di poter essere qui deposto tra le migliaia di soldati che persero la vita sul campo di battaglia. La tomba è ricavata in un monolito in porfido del peso di 75 tonnellate. Seguono disposte sui ventidue gradoni le salme dei 39.857 caduti identificati. Le iscrizioni recano tutte la scritta «Presente», che si rifà al rito d'appello dello squadrismo ove il capo delle squadre gridava il nome del camerata defunto e la folla inginocchiata rispondeva con il grido «Presente». Nell'ultimo gradone, in due grandi tombe comuni ai lati della cappella votiva, riposano le salme di 60.330 caduti ignoti.

Nella cappella e nelle due sale adiacenti sono custoditi oggetti personali dei soldati italiani e austro-ungarici. Oggi la cappella è arricchita da una statua che raffigura un'Assunta; è la Regina della Pace. Un'Assunta che vuole ricordare la necessità di dare al sacrario il ruolo di raccordo delle genti d'Europa al fine di promuovere una riflessione sulle lacerazioni etiche che producono le guerre. Nella cappella si trova inoltre esposta la testa di un Cristo sofferente recuperata nel 1995 nella dolina dei 500 o dolina della Morte sul monte Sei Busi, uno dei più importanti cimeli ritrovati nella zona che ornava una croce che sovrastava una grande fossa comune.

Il 3 settembre 2014 la cappella è stata trasformata in chiesa, con rito solenne. La chiesa è ora dedicata a Maria Santissima Regina della Pace, quale simbolo di tutte le madri con i propri figli in guerra. Il 3 maggio 2017 la chiesa Regina Pacis ha assunto come co-patroni, oltre a san Francesco e santa Caterina da Siena, Giovanni Paolo II, Benedetto da Norcia, Cirillo e Metodio. Lo stesso giorno si è costituita la Guardia d'onore per la Regina Pacis.

Il grande mausoleo venne realizzato di fronte al primo cimitero di guerra della 3ª armata sul colle Sant'Elia, che oggi è una sorta di museo all'aperto noto come parco della Rimembranza. Lungo il viale, adornato da alti cipressi, segnano il cammino cippi in pietra carsica con riproduzioni dei cimeli e delle epigrafi che adornavano le tombe del primo sacrario.

Sulla sommità del colle un frammento di colonna romana, proveniente dagli scavi di Aquileia, celebra la memoria dei caduti di tutte le guerre, «senza distinzione di tempi e di fortune». L'impianto, il più monumentale ossario di epoca fascista, incarna «l'apoteosi dell'uguaglianza, dell'anonimità e della disciplina militare oltre la morte, un trionfo – scolpito nella pietra – dell'istanza collettiva sull'identità individuale».

In concomitanza con l'edificazione del sacrario fu realizzata anche la stazione di Redipuglia, da inquadrarsi nell'ottica di monumentalizzazione della zona.

L'unica donna seppellita nel sacrario è una crocerossina, morta a 21 anni, di nome Margherita Kaiser Parodi. La sua tomba si trova nella prima fila e si distingue perché nella facciata è scolpita una grande croce.

TEMPIO OSSARIO DI UDINE

Sorto grazie all’opera di Mons. Clemente Cossettini, custodisce le salme di 25.000 Caduti italiani nella Grande Guerra (8.000 ignoti), tra i quali Riccardo Giusto, il primo soldato italiano ucciso nel 1915, oltre a quelle di circa trecento altri soldati che sono caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. I lavori per la costruzione del Tempio durarono di fatto dal 1925 sino al 1940 impegnando l’allora parroco di San Nicolò, Mons. Clemente Cossettini, che morì solo un anno dopo la consacrazione del Sacrario (22 maggio 1940) dove sono raccolte le spoglie dei soldati italiani provenienti da quasi 200 cimiteri militari della sponda destra dell’Isonzo. Ai piedi della sua facciata troneggiano quattro grandi statue dedicate al Fante, al Marinaio, all’Aviatore e all’Alpino. Con uno schema a croce latina, il Tempio è sormontato da una cupola alta ben 65 metri; nella navata laterale di sinistra si trova il “Cristo mutilato” salvato dalle artiglierie italiane dopo il loro devastante bombardamento sul convento del Monte Santo. Alle spalle del presbiterio due scalinate portano alla grande cripta dove riposano altri Caduti e gli 8.000 ignoti, divisi in due grandi sezioni uguali. Una statua dell’Alpino della “Julia “ durante la campagna di Russia e quella della Vergine Maria impreziosiscono la cripta prima del cui ingresso si trova anche la tomba dello stesso Mons. Clemente Cossettini.

SACRARIO DEL PASUBIO

Il Sacello Ossario del Monte Pasubio dei Caduti della Grande Guerra 1915-1918, inaugurato nel 1926, raccoglie le spoglie di 5.146 soldati italiani e 40 austro-ungarici, molti dei quali ignoti. La torre di pietra porta su ciascuna delle quattro facciate epigrafi patriottiche poste su grandi targhe di marmo. Tramite una scaletta interna è possibile salire sino al lucernario; le pareti degli ambienti sono dipinte con motivi che richiamano la Grande Guerra mentre l’accesso all’Ossario conduce ad alcuni ambienti, tra i quali quello riservato ai Decorati con la tomba del Gen. Pecori Giraldi, che contengono le spoglie nominative e ignote dei Caduti. Circondato a nord da una batteria di cannoni di vario calibro, ancora puntati verso il massiccio del Pasubio, vede affacciarsi sul medesimo piazzale del Belvedere con il grande parcheggio la “Casa della I Armata” con il piccolo museo.

SACRARIO DEL PASSO DEL TONALE

Il Sacrario Militare del Passo del Tonale (m. 1883) – in alta Valle Camonica – territorio di Ponte di Legno (Brescia), venne inaugurato nel 1936 su opera dell’Architetto Pietro Dal Fabbro (nel 1931, alla conclusione dei lavori, venne visitato dal Re Vittorio Emanuele III) ed è sormontato da una riproduzione in bronzo della Vittoria Alata (opera dello scultore Timoteo Bartoletti) il cui originale si trova nel Museo di Santa Giulia a Brescia. Custodisce le salme di quasi 900 Caduti provenienti dagli ex cimiteri militari della zona (Case di Viso, Ponte di Legno, Pezzo, Stadolina, Temù e Val d’Avio) – una cinquantina dei quali ignoti – inclusi i corpi recuperati anche in anni recenti per effetto dell’arretramento del ghiacciaio dell’Adamello. Tra i Caduti diversi decorati, ad esempio la M.A.V.M. Alpino Vito Tammaro, da Avellino, del Battaglione Val Camonica del 5° Reggimento Alpini, coraggioso portaortaordini caduto il 13 giugno 1918 a Cima Cady (2607 m.) o la M.B.V.M. Sergente Ernesto Taborelli, da Como, 6° Reggimento Alpini, ucciso nello stesso luogo esattamente due mesi dopo. Il frontone ospita delle nicchie con bassorilievi in memoria di altre figure epiche della guerra in montagna: i pluridecorati bergamaschi fratelli Calvi, la M.O.V.M. Cap. Francesco Tonolini (di Breno – BS), Capitano di Complemento del 5° Reggimento Alpini, che dopo l’Adamello fu sulla tremenda q. 2105 dell’Ortigara nel giugno del 1917 e dopo soli cinque mesi M.A.V.M. sul Monte Fior (Altopiano di Asiago) ucciso a una settimana dalla fine della guerra nel settore di Valdobbiadene. Con lui la M.O.V.M. Ten. Angelo Tognali (di Vione – BS), 7° Reggimento Alpini, caduto infine sul Grappa anch’egli alla fine di ottobre del 1918. O il pluridecorato Sottotenente bergamasco Gennaro Sora, che partecipò a entrambi i conflitti mondiali e, nel 1928, alla spedizione al Polo Nord con Umberto Nobile: durante la “guerra bianca” guidò in Adamello il 3° Plotone della 50ma Compagnia del Battaglione Alpini “Edolo” del 5° Alpini. Le colonne centrali ospitano invece altre lapidi commemorative e targhe in bronzo.

SACRARIO DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

Progettato dall'Architetto Felice Nori è situato a q. 176 di Collesei dè Zorzi a circa due chilometri dall'abitato di Nervesa teatro della grande battaglia del giugno 1918. La costruzione è stata ultimata nel 1935. Qui riposano 6.099 Caduti identificati oltre a 3.226 Ignoti. Le tombe dei soldati sono disposte lungo i muri su sei righe e rivestite da marmo perlato di Chiampo; sulle tombe comuni invece sono iscritte frasi di G. D'Annunzio. Dalle balconate è possibile vedere tutto il campo di battaglia sino al Piave. Poco distante, nel punto ove precipitò il 19 giugno del 1918 il suo aereo da caccia, si trova anche il monumento a Francesco Baracca, asso della nascente aviazione italiana. Il pilota, che era voluto decollare ancora una volta con un nuovo aereo nonostante la stanchezza, venne infatti colpito da terra durante un'azione di mitragliamento.

Progettato dall'Architetto Felice Nori è situato a q. 176 di Collesei dè Zorzi a circa due chilometri dall'abitato di Nervesa teatro della grande battaglia del giugno 1918. La costruzione è stata ultimata nel 1935. Qui riposano 6.099 Caduti identificati oltre a 3.226 Ignoti. Le tombe dei soldati sono disposte lungo i muri su sei righe e rivestite da marmo perlato di Chiampo; sulle tombe comuni invece sono iscritte frasi di G. D'Annunzio. Dalle balconate è possibile vedere tutto il campo di battaglia sino al Piave. Poco distante, nel punto ove precipitò il 19 giugno del 1918 il suo aereo da caccia, si trova anche il monumento a Francesco Baracca, asso della nascente aviazione italiana. Il pilota, che era voluto decollare ancora una volta con un nuovo aereo nonostante la stanchezza, venne infatti colpito da terra durante un'azione di mitragliamento.

SACRARIO MILITARE DEL MONTE GRAPPA

Il sacrario militare del monte Grappa è uno dei principali ossari militari della prima guerra mondiale e si trova sulla vetta del monte Grappa in provincia di Treviso.

Una volta conclusa la Grande Guerra sul massiccio del Grappa rimanevano molti cimiteri militari dislocati in diversi punti della montagna. Così si pensò di costruire un unico cimitero monumentale sotto la vetta del monte, ma, terminati i lavori, a seguito di problemi di umidità delle gallerie appena realizzate, si decise di costruire l'attuale sacrario militare.

Progettato dallo stesso architetto del sacrario militare di Redipuglia, Giovanni Greppi e da Giannino Castiglioni scultore, il sacrario venne iniziato nel 1932 ed inaugurato il 22 settembre 1935. Il sacrario è costituito da una serie di gradoni semicircolari che si sviluppano sul pendio che dalla strada conduce alla cima del sacrario. Ciò consente di sfruttare la pendenza del terreno al meglio limitando le difficoltà di costruzione e in definitiva i costi di realizzazione. L'elemento caratterizzante del sacrario è il motivo a colombario utilizzato per i loculi destinati ad ospitare le salme dei soldati caduti. Il modello a colombario, unitamente all'uso della pietra viva e del bronzo per le chiusure dei loculi vuole richiamare la classicità romana fortemente amata dalla committenza fascista.

Il sacrario contiene i resti di 22.950 soldati ed è così disposto:

- Settore nord, ossario austroungarico con 10.295 morti di cui 295 identificati.

- Settore sud, ossario italiano con 12.615 morti di cui 2.283 identificati.

Sul lato della via eroica, sono tumulati 40 caduti rinvenuti dopo la costruzione del Sacrario.

Tra i due ossari, c'è la cosiddetta via Eroica lunga 300 metri, con a lato i 14 grandi cippi recanti i nomi delle cime teatro di guerra.

All'inizio della via eroica, a nord, c'è il portale Roma: progettato e costruito dall'architetto Limoncelli ed offerto da Roma, sul portale è scolpito: "Monte Grappa tu sei la mia patria", il primo verso della canzone del monte Grappa.

Al centro dell'ossario italiano c'è il sacello della Madonna del Grappa, la Vergine Ausiliatrice posta nella vetta il 4 agosto 1901 dal patriarca di Venezia Giuseppe Sarto (poi papa Pio X), a simbolo della fede cristiana nel Veneto. Durante la prima guerra mondiale, la Madonna del Grappa divenne simbolo della Patria e della protezione divina, al punto che una volta riparata dall'esplosione di una granata, prima di esser riposta nel sacello (4 agosto 1921) fece il giro dell'Italia su un vagone ferroviario al cui passaggio tutti lanciavano fiori, pregavano, piangevano, si inginocchiavano.

Nel sacrario c'è una tomba importante per la storia del Grappa, è quella del maresciallo d'Italia, generale Gaetano Giardino, che qui comandò l'armata del Grappa portandola alla vittoria finale.

IL RICORDO DEL "NEMICO"