Cimiteri d'Italia: Bologna

Alla scoperta delle tradizioni cimiteriali italiane, raggiungiamo questa volta Bologna.

Cimitero monumentale della Certosa di Bologna

Il cimitero monumentale della Certosa di Bologna (nell'immagine di copertina si vede l'ingresso di via della Certosa) si trova appena fuori dal cerchio delle mura della città, vicino allo stadio Renato Dall'Ara, ai piedi del colle della Guardia dove si trova il santuario della Madonna di San Luca.

Il cimitero storico monumentale Certosa di Bologna è uno dei cimiteri più antichi d'Europa, un monumento d'importanza mondiale, un luogo unico per la scultura e l'architettura del XIX e del XX secolo.

Le origini dalla vecchia Certosa

La scoperta tra il 1869 e il 1871 del sepolcreto etrusco nella Certosa, durante gli scavi di ampliamento del cimitero, ha dato avvio ad una serie fortunata di scavi archeologici, diretti dall'archeologo bolognese Antonio Zannoni, grazie ai quali è stata chiarita la ricostruzione storica e topografica della città. I materiali databili tra la metà del VI e IV secolo a.C. provenienti dai sepolcreti, si trovano ora nella sezione etrusca del Museo Civico Archeologico. Si tratta di ritrovamenti funerari tratti da 420 tombe.

Come nasce il cimitero. Nel 1800, la Commissione di Sanità del Dipartimento del Reno, decise di destinare ad area cimiteriale l'ex Certosa di S. Girolamo. La Certosa possedeva tutti i requisiti richiesti: era posta fuori dall'abitato, in una posizione ideale dal punto di vista della rete idraulica e della libera circolazione dell'aria.

Quindi un cimitero “fuori dalle mura” cittadine come affermava la nuova sensibilità igienico-sanitaria del periodo, anticipando di qualche anno il famoso Editto di Saint Cloud emesso da Napoleone.

Si apre ufficialmente nel 1801 mentre nel 1802 l'architetto Ercole Gasparini concepisce il nuovo ingresso monumentale con ampi piloni coronati da statue. Nel 1811 Gasparini progetta un portico che colleghi il cimitero al Santuario di S. Luca.

I primi spazi che vengono utilizzati come cimitero sono il Chiostro Terzo, il Chiostro d'Ingresso, la Sala della Pietà e quella delle Tombe. Dalla Sala delle Tombe, antico luogo di ricreazione dei monaci, si passa alla Loggia delle Tombe e da qui si procede attraverso l'Aula Gemina. La Sala delle Catacombe (1827) conduce alla Galleria a tre navate che termina col Colombario. Al centro dei vani spiccano alcuni dei più celebri monumenti di tutto il cimitero (Pepoli-Murat e Angelelli).

Il più recente Campo degli Ospedali raccoglie monumenti di età liberty lungo il muro di cinta, al centro è collocato il grande ossario dedicato ai caduti partigiani, concepito dall'architetto Piero Bottoni. Annessi al cimitero sono lo spazio destinato agli Acattolici, il cimitero ebraico, un'area crematoria e un cinerario.

Opere all'interno

Nella chiesa sono da segnalare il trittico della Passione di Cristo, opera di Bartolomeo Cesi (1556-1629) e il coro ligneo intarsiato ripristinato da Biagio De' Marchi nel 1538 dopo l'incendio provocato dai Lanzichenecchi di Carlo V. In evidenza sono i dipinti dedicati ad episodi della vita di Cristo, delle dimensioni di circa 450x350 cm, i quali furono commissionati nella metà del Seicento ai due Sirani, Giovan Andrea e la figlia Elisabetta, a Francesco Gessi, Giovanni Maria Galli da Bibbiena, Lorenzo Pasinelli, Domenico Maria Canuti e al napoletano Nunzio Rossi. Altre opere di Antonio e Bartolomeo Vivarini, Ludovico e Agostino Carracci, oltre che del Guercino, furono trasferite in epoca napoleonica alla Pinacoteca Nazionale di Bologna.

Opere scultoree

All'interno del cimitero si può ammirare un vastissimo repertorio di opere scultoree.

Di particolare rilievo il Monumento Ossario ai caduti partigiani, opera dell'architetto Piero Bottoni.

Legge per la funeraria italiana: i lavori parlamentari vanno avanti

La Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati prosegue le proprie audizioni di approfondimento dei temi proposti dai Disegni di legge presentati (prevalentemente l’AC 1143 e l’AC 1618 presentati dalle On. Foscolo e On. Pini) con audizioni di soggetti importanti quali l’Autorità anticorruzione, l’Autorità per la concorrenza e gli amici di Assocofani.

Si tratta, crediamo, di un elemento importante perché rappresenta concretamente l’impegno del Parlamento a non trascurare questo tema da lungo tempo sul tappeto.

L’altro fatto rilevante che si è svolto in queste settimane è stato il Convegno romano annuale di Sefit dove è stata occasione di aperto confronto tra i rappresentanti delle organizzazioni del settore in merito al futuro delle attività funebri in questo paese.

Richiamiamo questi due elementi perché, ci auguriamo, possano essere sintomi di positività per il futuro della funeraria italiana, se non altro per il fatto che si stia rianimando l’attenzione in riferimento al nostro settore.

A Roma, nel corso della Tavola rotonda, pur nelle sottolineature dei diversi approcci e visioni sul settore, tutti i soggetti hanno manifestato la convinzione della necessità di una convergenza delle varie organizzazioni sui contenuti delle nuove disposizioni di legge.

È un passo avanti importante e nuovo anche se più volte, nel passato, si è tentato di definire un accordo tra tutte le componenti ma fino ad oggi qualcuno si è sempre defilato, a partire, per onestà di verità, proprio da Sefit, tuttavia oggi la proposta emerge dalla SEFIT stessa e questo potrebbe rappresentare il superamento di “vecchi” atteggiamenti che tanto hanno danneggiato il nostro mondo. Ci auguriamo che, con il buon senso, una maggiore consapevolezza collettiva ed un atteso cambio generazionale, si riesca a trovare una inaspettata intesa e a far procedere più speditamente la riforma del nostro settore.

Federcofit ha, naturalmente, dato la propria disponibilità ed impegno, il futuro prossimo ci dirà se le speranze sono state ben riposte.

In secondo luogo, vogliamo sottolineare che la presenza, nelle Audizioni della Commissione di importanti Autorità dello Stato stanno a significare una marcata attenzione alla futura legge ed al suo varo, tuttavia qualche considerazione nel merito è bene svolgerla, soprattutto per i contenuti espressi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Alcune sollecitazioni e considerazioni paiono condivisibili, come quando si sollecita una norma organica e completa, altri temi invece dovranno necessitare di grande attenzione al fine di sostenere, indipendentemente dalle critiche, concetti che rispondano veramente alle oggettive necessità del nostro settore e per far sì che illustri pareri non infossino o insabbino necessari passaggi di attualizzazione utili alla sopravvivenza e allo sviluppo del nostro settore e rispondenti alle necessità dell’utenza. Nel concreto:

Incompatibilità: l’Autorità sottolinea il fatto che a fronte di casi di incompatibilità la “separazione societaria” non risolva definitivamente il problema data la possibilità di rapporti e comunicazione fra differenti aziende “amiche”; sottolineatura giusta sicuramente, ma quale è la soluzione? Già, crediamo, si sia fatto un grande passo avanti nell’estendere il concetto di incompatibilità tra funebre e tutte le attività sanitarie o parasanitarie. Il tema è complesso e difficile, una soluzione deve essere però trovata, e deve essere capace di superare le possibili “censure costituzionali” sulla libertà di impiego dei propri danari.

Programmazione territoriale: non meravigliano le riserve espresse dall’Autorità Garante su quest’ipotesi presente nel DDL Foscolo; sarebbe stato strano il contrario. Vogliamo, però, osservare che nel settore funerario e come vige anche in diversi paesi europei, non valgono solo i principi della concorrenza ma anche, e soprattutto, la garanzia del livello del servizio. L’equilibrio tra concorrenza e garanzia può essere affrontato con due strumenti: la programmazione territoriale ed i requisiti aziendali. Altre strade non sono percorribili o comunque non portano a nessun efficace risultato. Verrebbero comunque salvaguardate le imprese attualmente presenti (anche se in numero sicuramente sovrabbondante rispetto l’offerta di mercato) e d’altra parte i requisiti aziendali (i famosi n. 4 necrofori con rapporti di lavoro continuativo …) non rappresenterebbero un ostacolo all’ingresso nel settore per nessuno stante la possibilità di avvallo ricorrendo ad altre imprese o ai centri servizio. La soluzione proposta integra totale “libertà di impresa” con la necessaria tutela dei diritti delle famiglie e la necessità di svolgere un servizio professionale e in rispetto del mondo del mercato del lavoro e della sicurezza.

L’Autorità osserva inoltre una qualche esagerazione, da parte del DDL Foscolo, alla “certificazione annuale” e all’introduzione di “registri” ed elenchi che, si osserva, potrebbero introdurre ulteriori barriere all’ingresso. Facciamo e faremo molta attenzione alle osservazioni su questi argomenti, è utile, però, sottolineare che l’introduzione nella normativa di specifici elementi di tracciabilità sui prodotti e certificazioni non introducono nessuna barriera, anzi, consolidano la tutela degli utenti (soggetto particolarmente debole), concetto ritenuto essenziale in un settore come il nostro.

Un’ultima battuta sulla pubblicità e procacciamento. Al riguardo l’autorità esprime concetti non condivisibili ritenendo alcune previsioni troppo restrittive. È bene sottolineare l’indispensabile concetto di correttezza dell’informazione pubblicitaria la quale attualmente vede presenti in numerose città italiane la presenza di offerte tanto mirabolanti quanto false ed equivoche. Inoltre, il rispetto per il dolore e per la situazione psicologica ed emotiva delle famiglie colpite dal lutto dovrebbe essere il faro guida per delineare un codice etico della pubblicità nel settore funerario.

Per concludere l’analisi delle osservazioni dell’autorità garante della concorrenza, non dovrebbe commettere l’errore di ritenere il nostro settore esclusivamente commerciale, dove l’unico aspetto da tutelare sia appunto solo la concorrenza tra soggetti senza considerare tutti gli aspetti legati alla peculiarità del nostro lavoro quale a primo esempio la totale rigidità della domanda a fronte di una proliferazione continua di offerta. L’eccessiva polverizzazione del settore determinerebbe, come sta già accadendo, determina una crescente aggressività dell’offerta nei confronti dei dolenti facendo venire a mancare presupposti di libertà e di corretta concorrenza tra le imprese professionalmente preparate e formate a supportare la famiglia sotto tutti punti di vista.

Con l’auspicio che la politica riesca realmente a comprendere quali sono i soggetti da tutelare e i mezzi e i modi per poterlo fare e nella speranza che ascoltino Noi, parti sociali portatori di equilibrio e correttezza, rimaniamo fiduciosi che si possa portare a termine in questa legislatura la tanto agognata legge nazionale. Noi lavoreremo insieme a chiunque ce lo chieda per poter fornire opportuno supporto alla parte politica. È nostra precisa responsabilità, lo abbiamo fatto in passato e lo faremo anche oggi.

Buttiamo lo zio nel bidone dell’umido?

Quello di Washington è il primo stato degli USA a legalizzare il “compostaggio umano” da quando - nello scorso maggio - il governatore Jay Inslee ha firmato una legge che consentirà ai corpi umani di essere convertiti in suolo in strutture autorizzate.

La legge, approvata con un sostegno bipartisan, mira a fornire un'alternativa di sepoltura meno costosa e più rispettosa dell'ambiente rispetto alla cremazione o alle sepolture tradizionali con le bare ed entrerà in vigore il 1° maggio 2020.

Inslee, un democratico che intende candidarsi alle elezioni presidenziali del 2020, ha fatto del cambiamento climatico un punto chiave della sua campagna, definendola “la sfida più urgente del nostro tempo”.

Uno dei più forti sostenitori di questo provvedimento è stata (non sorprendentemente) la signora Katrina Spade, fondatrice e CEO di Recompose, una società con sede nello stato di Washington che ha sviluppato un processo che “converte delicatamente i resti umani in terra, in modo da poter nutrire nuova vita dopo la morte”. La Spade ha studiato compostaggio umano alla Washington State University e condotto uno studio del processo con sei persone, che si sono offerte volontarie per il compostaggio dei loro corpi dopo la loro morte.

“Per alcuni, è stato un modo per tornare ai cicli naturali e restituire i nutrienti che abbiamo nei nostri corpi quando moriamo, piuttosto che bruciarli o seppellirli dentro il terreno”, ha detto la Spade in un'intervista al programma “Here and Now” del canale radio NPR.

Ad avviso della Spade, il compostaggio dei corpi umani rispecchia il processo di compostaggio utilizzato da molti agricoltori per il bestiame. Il corpo viene posto in un vaso con una combinazione di trucioli di legno, erba medica e paglia. Un sistema di ventilazione aggiunge ossigeno alla miscela e il corpo viene scomposto dai microbi entro un mese, trasformandosi in circa due carriole di terreno. Ha detto che il processo costerà circa $ 5.000 – che è meno del costo della sepoltura media, ma più di quello di una semplice cremazione.

Per alcuni critici però questo il processo non è rispettoso del defunto e dei valori coinvolti.

A questi dubbi risponde il senatore Jamie Pedersen, un democratico che ha sponsorizzato il disegno di legge, affermando che “L'immagine che [i critici, N.d.r.] hanno è che hai intenzione di gettare lo zio nel cortile di casa e coprirlo con avanzi di cibo”, in una dichiarazione all'Associated Press.

Per Pedersen invece il processo è un buon modo per ridurre l'impatto ambientale dello smaltimento dei resti umani, specialmente nelle aree affollate dove potrebbe esserci poco spazio da aggiungere ai cimiteri: “Penso che sia davvero un modo adorabile di uscire dalla terra”.

https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5001&Year=2019

https://www.wbur.org/hereandnow/2019/05/16/human-composting-washington

https://www.apnews.com/96e12b7f743b4e9c89a06155471f63c3

Lombardia: apportate correzioni (per noi inutili) alla Legge sulla Funeraria

Nella seduta del 26 luglio, il Consiglio della Regione Lombardia ha approvato alcune modifiche alla Legge Regionale 33/2009 per il settore necroscopico funerario e cimiteriale.

Immaginiamo che questi cambiamenti abbiano lo scopo di andare incontro all’impugnativa governativa dello scorso 23 Aprile del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie.

Facciamo notare che comunque gli argomenti rettificati non toccano minimamente il contenuto sostanziale (se non uno al punto D) per noi operatori funebri e quindi per quello che ci riguarda la partita è ancora completamente aperta.

Vigileremo e a settembre comunicheremo le iniziative che metteremo in campo: rimanete connessi con noi…

XI LEGISLATURA

ATTI: 2018/XI.2.2.2.82

LEGGE CONSIGLIO REGIONALE N. 36

Art. 17 (Modifiche agli artt. 69, 71, 72 e 73 della l.r. 33/2009)

- Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 69 le parole “, su richiesta dell’ufficiale di stato civile,” sono soppresse;

L’ARTICOLO DIVENTA IL SEGUENTE:

3. L’accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell’ufficiale di stato civile, da un medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall’ASST.

COMMENTO:

Non si capisce da chi sia effettivamente richiesto l’intervento del medico necroscopo se non dall’Ufficiale di Stato Civile in fase di formazione in parte prima dell’atto di morte il quale contatta l’Azienda Sanitaria di riferimento (ASST) al fine di richiedere l’intervento di un medico incaricato delle funzioni di necroscopo per il rilascio della certificazione necroscopica come previsto come previsto all’Art 74 comma 2 del DPR. 396/2000. Immaginiamo che sia un intervento stilato con l’intenzione di annullare uno dei punti contenuti nell’impugnativa governativa del 23 aprile scorso, quindi si è deciso di togliere quello che era in contrasto seppur previsto da una normativa Nazionale

b) alla rubrica dell’articolo 71 le parole “e utilizzo di cadaveri per finalità di studio” sono soppresse;

L’ARTICOLO DIVENTA IL SEGUENTE:

Art. 71 (Prelievo di cornea, presso l’abitazione del deceduto, a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio).

COMMENTO:

Sia questo che l’articolo seguente C nelle loro correzioni, nonostante non riguardino il settore funebre direttamente, ci appaiono (in qualità di cittadini) come una cancellazione ed un dietro front in merito a scelte che sembravano precedentemente concordate su largo fronte. Riteniamo che anche in questo caso si sia intrapresa la strada di assecondare l’impugnativa governativa.

I COMMI CANCELLATI SONO I SEGUENTI:

- Nel caso in cui la persona deceduta ha disposto l’utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune che autorizza il trasporto, previo assenso e a spese dell’istituto ricevente.

- A seguito di interventi chirurgici in strutture ospedaliere del territorio comunale il cittadino decide se donare eventuali parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento o se richiederne la sepoltura.

- Presso ciascun comune del territorio regionale èistituito un registro degli enti autorizzati che abbiano fatto richiesta di utilizzare cadaveri o parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento. Il regolamento di cui all’articolo 76 disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

d) il comma 4 dell’articolo 72 è sostituito dal seguente:

Il trasporto della salma è comunicato dall’impresa funebre al comune in cui è avvenuto il decesso che ne dà comunicazione, prima della partenza, al comune di destinazione e alla ASST cui compete l’effettuazione della visita necroscopica.

L’ARTICOLO DIVENTA IL SEGUENTE:

“4. Il trasporto della salma è comunicato, prima della partenza, dall’impresa funebre al comune in cui è avvenuto il decesso, nonché al comune di destinazione e all’ASST cui compete l’effettuazione della visita necroscopica.”.

OSSERVAZIONE:

Questo è l’unico argomento a noi direttamente connesso e finalmente, questa rettifica, corretta e giusta, è stata finalmente pubblicata riconducendo all’operatore funebre incaricato l’onere di comunicazione della partenza sia al comune di partenza che a quello di destinazione se differente. L’attendevamo da tempo.

e) il primo periodo del comma 2 dell’articolo 73 è soppresso e al secondo periodo dello stesso comma dopo le parole “Ove non sia stata espressa” sono inserite le seguenti: “, in forma scritta o orale,”;

L’ARTICOLO DIVENTA IL SEGUENTE:

- La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, espressa in forma scritta o orale, dall’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o, in caso di ceneri già tumulate, dall’ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero. Ove non sia stata espressa IN FORMA SCRITTA O ORALE la volontà di far disperdere le ceneri, queste vengono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l’affidamento ai familiari.

OSSERVAZIONE:

Troviamo corretta questa linea di pensiero e riteniamo che il risultato finale sia quello di mantenere la dispersione prettamente connessa alla volontà espressa in vita dal de cuius.

f) il comma 4 dell’articolo 73 è abrogato.

L’ARTICOLO CANCELLATO E’ IL SEGUENTE:

4. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l’ufficiale di stato civile autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni e dei cadaveri tumulati da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l’autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di specifico avviso.

La riforma del settore riprende il suo percorso: che sia la volta buona…

Alla fine di settembre ed inizio di ottobre la Commissione Affari Sociali della Camera ha ripreso la discussione sulla Proposta di legge Foscolo Bellachioma (AC 1143) con lo svolgimento delle Audizioni delle Organizzazioni del settore, di cui i nostri lettori ed amici sono stati puntualmente informati grazie alla corposa documentazione riportata da HERMES FUNERARIA in queste settimane.

Si tratta di un dato politico significativo e, a nostro giudizio, positivo perché dimostra una attenzione concreta del Parlamento alle nostre questioni. Senza esagerare nella speranza di perseguire un obbiettivo storico, quello della Riforma del settore dopo 30 anni di abbandono, la ripresa della discussione ci stimola ad un ulteriore impegno di tutte le nostre strutture in questa direzione.

Nel corso di queste audizioni è emersa, come c’era da aspettarsi, la complessità del percorso intrapreso accentuata anche dal mutamento ferragostano della maggioranza parlamentare. Non sfugge, infatti, che la vecchia maggioranza giallo-verde poteva prendere come riferimento nella discussione sulla Riforma della funeraria, la proposta Foscolo-Bellachioma (figlia della vecchia proposta Gasparini), la nuova maggioranza giallo-rossa dovrà prendere in considerazione, probabilmente, come centrale, un’altra proposta, il DDL “Disciplina dell’attività funeraria”(AC1618) presentata, nel febbraio scorso, dalla ON. Pini del PD (figlia della vecchia proposta Vaccari), anche se su questa proposta non si è, ancora, aperto alcun confronto.

Dopo oltre tre anni siamo, come si può ben immaginare, punto e a capo con il rischio di una frontale contrapposizione tra due ipotesi di soluzione dei più importanti problemi della funeraria. Del resto, le posizioni espresse da Sefit in questa audizione esprimono bene non solo la distanza ma anche la contrarietà di questa organizzazione all’impianto ed alle proposte specifiche contenute nel DDL Foscolo-Bellachioma.

È vero che questi anni non sono passati invano se è vero, come è vero, che le tre organizzazioni più importanti del settore “privato” hanno trovato una linea concorde per la normativa lombarda e continuano in questo modo anche per definire una proposta condivisa sul Regolamento di attuazione della Legge della Lombardia, ma dobbiamo avere la consapevolezza che una cosa è il piano regionale, altra cosa è quello nazionale. Si apre, quindi, un grande lavoro per avvicinare le posizioni in campo per tutti i soggetti interessati davvero al varo di questa invocata Riforma.

Non mi interessa, ora, diffondermi sul dettaglio delle proposte e delle contestazioni fatte in queste audizioni; avremo tempo per approfondire questi temi. Oggi voglio sottolineare la necessità e l’urgenza di parlare fra di noi alla ricerca di soluzioni condivise.

Apprezziamo il fatto che Sefit abbia posto al centro del suo convegno annuale SEFITDIECI il tema dell’impresa funebre futura ed abbia chiamato al confronto tutte le organizzazioni con l’obiettivo dichiarato di aprire una fase futura di condivisione.

Certo, mi sia permesso, se la base di partenza sono le idee proposte dal “Documento condiviso per la riforma del settore funebre, cimiteriale e della cremazione” formalizzato alle varie componenti non solo siamo lontani ma si continua in quella sorta di arroganza da “primi della classe” che non serve a nessuno e che allontana realtà e posizioni diverse per storia, interessi e convincimenti: rischia di essere il contrario di quello di cui abbiamo bisogno.

Numerosi sono stati i tentativi, in questi ultimi anni, di fare convergere le varie forze in campo su una piattaforma condivisa. Tutti ci ricordiamo degli sforzi del compianto Nino Leanza, agli inizi degli anni 2000, noi abbiamo ben presente quello che abbiamo fatto, a seguito della proposta del Presidente Bellachioma al Congresso di Roma di creare il Consiglio Nazionale della Funeraria e le riunioni bolognesi presiedute da Bellachioma e Miazzolo; questi tentativi, purtroppo, non hanno avuto esiti positivi.

Voglio ricordare, prima di tutto che in entrambi i casi nessuno pensava di far firmare una piattaforma “di parte” agli altri; si è tentato, invece, di costruire passo passo ed insieme un’ipotesi condivisa. Questi tentativi, poi, non sono andati avanti per varie ragioni: sicuramente per errori dei proponenti, ma anche per la defezione non sempre comprensibile di importanti componenti, in primis di Sefit, che in entrambi i casi ha abbandonato il tavolo, e per un marcato personalismo, purtroppo sempre presente nel settore. La condivisione o, per dirla con altre parole, l’unità si può costruire solo se, insieme si individuano i problemi e si costruiscono le ipotesi di soluzione, non presentando una piattaforma di impianto normativo con la logica di “prendere così o lasciare”. D’altra parte, se volevamo aderire ed associarci a SEFIT facevamo formale e pubblica richiesta, senza dover passare dalla sottoscrizione di alcuna piattaforma.

Saremo presenti al confronto del 29 novembre e diremo la nostra, come è nostra consuetudine, nella speranza che il passato sia di insegnamento per il futuro e si possa addivenire ad una sintesi condivisa tra le componenti importanti e nazionali del settore.

Il Presidente

Trasporto a cassa aperta: dopo la correzione il Piemonte emana circolare

L'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi ha inviato una circolare ai Direttori Sanitari delle ASR del Piemonte per chiarire in via definitiva la questione del trasporto a cassa aperta.

Sul tema è intervenuto anche Rino Ballone, segretario regionale Federcofit: “grazie all'impegno e alla coesione delle federazioni nazionali (Federcofit e Feniof), siamo riusciti ad ottenere questa lettera che chiarisce definitivamente, per tutto il territorio piemontese e senza alcuna possibilità di errate interpretazioni, la procedura per il trasferimento a cassa aperta. Solo se siamo numerosi e coesi otteniamo risultati concreti per un settore che è sempre dimenticato e sottovalutato.”

Infine, l'Assessore Icardi ha colto l'occasione per preannunciar nella circolare un futuro Accordo Stato-Regioni sul tema, in modo da evitare "differenze non più giustificabili

clic qui per leggere la circolare

Leggi anche: https://www.hermesfuneraria.eu/?p=2574

Istat: siamo al declino demografico

Dal 2015 la popolazione residente è in diminuzione, configurando per la prima volta negli ultimi 90 anni una fase di declino demografico. Al 31 dicembre 2018 la popolazione ammonta a 60.359.546 residenti, oltre 124 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,2%) e oltre 400 mila in meno rispetto a quattro anni prima.

Il calo è interamente attribuibile alla popolazione italiana, che scende al 31 dicembre 2018 a 55 milioni 104 mila unità, 235 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,4%). Rispetto alla stessa data del 2014 la perdita di cittadini italiani (residenti in Italia) è pari alla scomparsa di una città grande come Palermo (-677 mila). Si consideri, inoltre, che negli ultimi quattro anni i nuovi cittadini per acquisizione della cittadinanza sono stati oltre 638 mila. Senza questo apporto, il calo degli italiani sarebbe stato intorno a 1 milione e 300 mila unità.

Nel 2018 si conteggiano 449mila nascite, ossia 9mila in meno del precedente minimo registrato nel 2017. Rispetto al 2008 risultano 128mila nati in meno.

I decessi sono 636mila, 13mila in meno del 2017. In rapporto al numero di residenti, nel 2018 sono deceduti 10,5 individui ogni mille abitanti, contro i 10,7 del 2017.

Nel quadriennio, il contemporaneo aumento di oltre 241 mila unità di cittadini stranieri ha permesso di contenere la perdita complessiva di residenti. Al 31 dicembre 2018 sono 5.255.503 i cittadini stranieri iscritti in anagrafe; rispetto al 2017 sono aumentati di 111 mila (+2,2%) arrivando a costituire l’8,7% del totale della popolazione residente.

Nel 2018 la distribuzione della popolazione residente per ripartizione geografica resta stabile rispetto agli anni precedenti. Le aree più popolose del Paese sono, come è noto, il Nord-ovest (vi risiede il 26,7% della popolazione complessiva) e il Sud (23,1%), seguite dal Nord-est (19,3%), dal Centro (19,9%) e infine dalle Isole (11,0%).

La popolazione italiana ha da tempo perso la sua capacità di crescita per effetto della dinamica naturale, quella dovuta alla “sostituzione” di chi muore con chi nasce. Nel corso del 2018 la differenza tra nati e morti (saldo naturale) è negativa e pari a -193 mila unità.

Il saldo naturale della popolazione complessiva è negativo ovunque, tranne che nella provincia autonoma di Bolzano. A livello nazionale il tasso di crescita naturale si attesta a -3,2 per mille e varia dal +1,7 per mille di Bolzano al -8,5 per mille della Liguria. Anche Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Molise presentano decrementi naturali particolarmente accentuati, superiori al 5 per mille.

https://www.istat.it/it/archivio/231884

https://www.istat.it/it/files/2019/02/Report-Stime-indicatori-demografici.pdf

Cimiteri d'Italia: Palermo

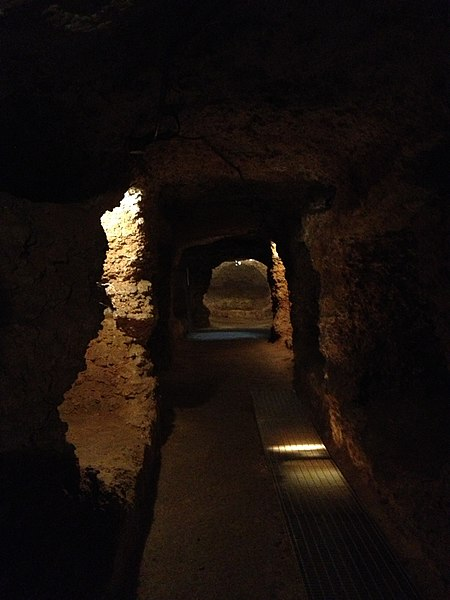

Catacombe di Porta d'Ossuna

Le catacombe di Porta d'Ossuna sono un cimitero ipogeo paleocristiano di Palermo.

Il sito è posto nella depressione naturale del Papireto a nord-ovest della città, e fu tagliato lungo corso Alberto Amedeo per l'edificazione dei bastioni cinquecenteschi. Il complesso fu scoperto nel 1739 durante i lavori per la costruzione del convento delle Cappuccinelle ed esplorato dal principe di Torremuzza, mentre nel 1907 fu studiato per la prima volta da Joseph Führer e Victor Schultze. Durante la seconda guerra mondiale le catacombe vennero utilizzate come ricovero dalla popolazione per rifugiarsi dai bombardamenti.

L'ingresso è oggi su corso Alberto Amedeo, preceduto da un vestibolo costruito per volere di Ferdinando I di Borbone nel 1785, di cui resta un'iscrizione celebrativa all'entrata; in passato questo era posto a sud-ovest, dove si trova un rampa d'accesso con sette gradini ed un basamento trapezoidale probabilmente impiegato come mensa per i refrigeria (banchetti funebri). La catacomba è articolata su un asse est-ovest e diversi corridoi perpendicolari, dove si parano arcosoli polisomi, loculi e cubicoli. Le pareti erano dipinte, ma oggi restano solamente alcune tracce di intonaco. Alla scoperta nel XVIII secolo fu rinvenuta un'iscrizione funeraria per una bambina, oggi conservata al Museo archeologico regionale Antonio Salinas. La struttura, nonostante le dimensioni più modeste, è simile alle catacombe di Siracusa e risale al IV-V secolo.

Cimitero dei Cappuccini

Il cimitero dei Cappuccini di Palermo si trova presso l'omonimo convento e le celebri catacombe, accanto alla chiesa di Santa Maria della Pace, in piazza Cappuccini. È stato realizzato a partire della metà del XIX secolo quando le nuove disposizioni sanitarie vietarono le sepolture nelle chiese e nelle catacombe. Vi si trovano numerose cappelle gentilizie e monumenti funerari su progetto di architetti e scultori di rilievo come Antonio Ugo e Domenico De Lisi.

Il cimitero di Sant'Orsola, ufficialmente denominato camposanto di Santo Spirito, è un cimitero monumentale di Palermo situato in piazza Sant'Orsola 2.

È il secondo in città per estensione, ed è conosciuto anche come meta turistica. Al suo interno sono tante infatti le tombe, le lapidi di una Palermo nobile di fine '700 e '800. Fu costruito nel 1783 per volere del viceré Domenico Caracciolo attorno alla preesistente Chiesa del Vespro, uno dei maggiori esempi di architettura normanna. Fu il primo cimitero aperto (in Europa) a tutte le classi sociali.

La vasta struttura cimiteriale è visibile da più quartieri per via sia delle elevate altezze delle costruzioni sepolcrali, che delle luci votive che illuminano le lapidi.

In passato il cimitero ha accolto le salme di:

Luigi Filippo Roberto d'Orléans (1869-1926), esploratore e politico francese, noto con il titolo di Duca d'Orléans. Morto a Palermo, fu sepolto nella cappella Scardina in attesa di essere trasferito nella cappella reale di Dreux, il 12 maggio 1931;

Giovanni Falcone (1939-1992), morto nella strage di Capaci, dal 2015 riposa nella chiesa di San Domenico[2]; anche le spoglie della moglie, il giudice Francesca Morvillo (1945-1992), sono state trasferite, nel 2016, nel Cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo[3];

Padre Pino Puglisi (1937-1993), ucciso dalla mafia, è stato tumulato nella cappella dei Santi Euno e Giuliano appartenente all'omonima confraternita fino al 15 aprile 2013, giorno in cui la salma è stata traslata alla cattedrale di Palermo.

Il cimitero di Santa Maria dei Rotoli si trova nel quartiere Vergine Maria a Palermo ed è il più grande cimitero della città. È stato impiantato a ridosso di Monte Pellegrino nel 1837 quando, in seguito all'epidemia di colera, il cimitero di Sant’Orsola non era più sufficiente ad accogliere le salme. Vi sono monumenti e cappelle realizzate dai maggiori scultori palermitani dell'epoca, fra cui Benedetto Civiletti, Pasquale Civiletti e Antonio Ugo, per citarne solo alcuni.

Ad un'estremità si trova il cimitero acattolico o "degli inglesi", un'area rettangolare cinta da alti muri, dove venivano sepolte persone di altra fede (ad es. protestanti, ortodossi ed ebrei) o senza fede, tanto di origine straniera, quanto di origine italiana. Vi sono sepolti, fra gli altri, alcuni membri della famiglia Whitaker, la famiglia Ahrens, Christian Caflisch e alcuni membri della famiglia Noto La Diega.

Il cimitero di Santa Maria di Gesù è un antico cimitero monumentale di Palermo, il più antico della città.

Situato sulla salita Belvedere, è intitolato a santa Maria di Gesù, così come gli adiacenti chiesa e convento, e l'omonima borgata, situata ai piedi del monte Grifone.

Vi si trovano numerose cappelle gentilizie appartenenti ad alcune tra le principali famiglie di Palermo; per questa ragione viene anche detto "cimitero dei Nobili".

Due appuntamenti in Sardegna sul nuovo Regolamento

Il 18 e 19 giugno, rispettivamente a Sassari e Cagliari, Federcofit incontra gli Operatori sardi, per approfondire le novità del Regolamento regionale in tema di obblighi formativi, requisiti dei mezzi funebri, adempimenti obbligatori, puntura conservativa, verbale di chiusura feretro e sugli altri argomenti di interesse per il Comparto.

.

Cimiteri d'Italia: Torino

Continuiamo il nostro viaggio, visitando la capitale Sabauda e i suoi cimiteri.

Cimitero Monumentale

Il cimitero monumentale, il cui ingresso è mostrato nell'nell'immagine di copertina, - precedentemente conosciuto come cimitero generale - è il più grande cimitero della città di Torino, tra i primi in Italia per numero di defunti (oltre 400.000). Situato nel sotto-quartiere Vanchiglietta è posto a ridosso del parco Colletta, poco a monte della confluenza del fiume Dora Riparia nel Po.

La parte antica del cimitero si sviluppa a partire dall'ingresso principale di corso Novara ed è di forma ottagonale. Essa contiene numerose tombe storiche e 12 km di porticati, arricchiti da sculture di pregio artistico, da cui il nome di "cimitero monumentale". Nel corso degli anni vi sono stati successivi ampliamenti del corpo storico centrale in direzione del parco Colletta. Al cimitero è annesso un tempio crematorio edificato nel 1882, il secondo in Italia dopo quello di Milano (1876).

La costruzione del cimitero monumentale fu deliberata nel 1827 dal Consiglio dei Decurioni, antenato del moderno consiglio comunale, in sostituzione del piccolo e vetusto cimitero di San Pietro in Vincoli. La proposta e il finanziamento dell'opera avvennero su impulso del filantropo Marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo, che nel 1828, con la donazione di 300 mila lire piemontesi, ne permise l'acquisto del terreno e l'edificazione del primo nucleo. La prima pietra fu posata dall'allora sindaco di Torino Luigi Francesetti di Mezzenile. Il problema più rilevante da affrontare, fu l'infiltrazione d'acqua della vicina Dora Riparia, questione che fu risolta deviando il corso del fiume, e rettificandone il tracciato meandriforme, con progetto del 1889 realizzato solo nel 1930.

In data 27 ottobre 2015 il comune di Torino ha intitolato il piazzale di entrata al cimitero proprio a Carlo Tancredi Falletti di Barolo per ricordare il decisivo contributo dato alla costruzione dello stesso.

Cimitero di San Pietro in Vincoli

Il cimitero di San Pietro in Vincoli, oramai dismesso, sorge in Torino nell'omonima via del quartiere Aurora. È stato il primo cimitero della città sabauda edificato nel 1777 fuori dalle mura cittadine su progetto dell'architetto Francesco Valeriano Dellala di Beinasco.

Nel 1777, con il decreto del 25 novembre che vietava per motivi igienici la pratica delle inumazioni presso le chiese, il re Vittorio Amedeo III, dispose la costruzione di appositi cimiteri per la sepoltura dei defunti. Fu così che si diede avvio alla costruzione di un'opera che rappresentava il primo cimitero costruito fuori dalla cinta muraria cittadina.

Il nuovo cimitero era però di piccole dimensioni, risultando in pochi anni sovraffollato oltre che carente dal punto di vista sanitario poiché d'estate i cadaveri, essendo seppelliti in modo caotico e approssimativo, emanavano un fetore intollerabile per gli abitanti delle zone vicine. Con la costruzione del cimitero monumentale a partire dal 1829 il cimitero di San Pietro in Vincoli cadde in uno stato di disuso e pochi anni dopo fu chiuso al pubblico e adibito alla sola inumazione dei giustiziati (a parte quelle nelle cappelle private).

Nel 1852, a seguito dello scoppio della polveriera del vicino arsenale militare, il cimitero subì gravi danni e nel 1854 venne decisa la sua abolizione anche come cimitero dei giustiziati. Le sepolture nelle cappelle private ebbero luogo ancora sino al 1882.

Per lungo tempo oggetto di vandalismo, profanazioni e teatro di messe nere, nel 1988 venne radicalmente ristrutturato. Gran parte dei resti dei cadaveri (tranne le cripte del prato centrale che sono state sigillate) sono stati trasferiti al cimitero monumentale. Attualmente l'area del cimitero è adibita a luogo di eventi culturali e spettacoli teatrali.

Il cimitero si presenta con una tipologia a corte e porticato coperto su 3 lati. Sulla facciata, in stile neoclassico, compaiono 2 ordini di lesene: la prima presenta capitelli con ghirlande mentre l'altra raffigura teschi alati; sul timpano del pronao è rappresentato l'angelo della morte. Lo spazio centrale è adibito ad ossario, circondato da 44 pozzi adibiti a sepoltura comune per le salme dei non abbienti mentre sotto i portici (quindi al coperto) ci sono 72 tombe private, distribuite tra lapidi e busti, dove venivano seppelliti i nobili (famiglie Saluzzo di Paesana, Alfieri di Sostegno, Vernazza).

Attorno al cimitero venne riservata un'area per i non battezzati ed i morti suicidi ed un'altra per gli impiccati e gli esecutori di giustizia.

All'ingresso del cimitero compariva una piccola cappella funeraria al cui interno vi era una statua di stile neoclassico denominata La morte velata, in pratica una figura di donna con volto coperto da un velo che le conferiva l'aspetto di un fantasma con sembianze femminili. Tale statua fu realizzata nel 1794 dallo scultore Innocenzo Spinazzi in commemorazione della prematura morte (1792) della principessa russa ventottenne Varvara Belosel'skij, moglie di Aleksandr Michajlovič Belosel'skij-Belozerskij, ambasciatore russo presso la corte sabauda. Nel 1975 tuttavia la statua è stata rimossa, per motivi di cattiva conservazione, ed è custodita all'interno della Mole Antonelliana.

Denominazione popolare

I torinesi affibbiarono al cimitero la denominazione San Pé dij còj (in lingua italiana: "San Pietro dei cavoli"), a causa dell'assonanza con còj della piemontesizzazione della parola "Vincoli" che diveniva Vincòj.

CIMITERO PARCO

Dopo quello monumentale, il più grande luogo di sepoltura di Torino è il Cimitero Parco, al fondo di corso Orbassano. Inaugurato nel 1972, si ispira ai modelli nordici immersi nel verde e minimalisti. Il terreno pianeggiante fu reso ondulato attraverso la creazione di collinette artificiali che nascondono i complessi di tumulazione. All’interno dei due cimiteri maggiori vi sono anche aree di sepoltura riservate alla comunità ebraica (Monumentale), evangelica (Monumentale e Parco) ed islamica (Parco), a ordini religiosi e corpi militari.

CIMITERI SASSI, CAVORETTO E ABBADIA DI STURA

I cimiteri di Sassi, Cavoretto e Abbadia di Stura sono insediamenti a servizio delle zone urbane situate oltre i fiumi Po, Dora e Stura. Mirafiori è invece una piccola area cimiteriale, ultima testimonianza della ventina di cimiteri scomparsi a Torino tra fine Ottocento e inizio Novecento.

Tre nuovi corsi a Milano, da settembre!

[conclusi: vai su FORMAZIONE per i corsi più recenti]

Nel corso degli anni abbiamo visto la professionalità nel settore funerario cambiare ed evolvere rispondendo ai cambiamenti sociali, culturali e legislativi.

Si sono definiti ruoli e figure professionali sempre più specialistici.

Federcofit, da sempre, ha promosso e gestito la formazione e l’aggiornamento professionale degli opera tori funebri in sinergia con qualificati centri di ricerca e con le istituzioni

L’offerta di formazione di Federcofit prosegue infatti una tradizione di qualificazione e concretezza ormai consolidata negli anni e basata sul quotidiano contatto con la realtà del settore, sul confronto con le esperienze europee e sulla ricerca relativa alle nuove figure professionali.

La qualità e l’efficacia della nostra formazione è testimoniata dal costante impegno nell’innovazione dei metodi e dei contenuti.

Chiamateci per avere informazioni tel. 02 33403992

– NECROFORO

Il necroforo è colui che esegue la movimentazione del feretro e segue la preparazione della salma.

– ADDETTO AL TRASPORTO

L’addetto al trasporto è colui che in più guida il mezzo, è il riferimento della squadra e redige appositi verbali.

– DIRETTORE TECNICO ADDETTO ALLA TRATTAZIONE AFFARI

Il direttore tecnico addetto alla trattazione è colui che ha contatti con le famiglie e organizza in tutto e per tutto l’evento.

Queste sono le tre figure presenti all’interno delle imprese funebri lombarde che necessitano di un corso di formazione abilitante alla professione per poter esercitare regolarmente nelle aziende del settore funerario in Regione Lombardia.

Scarica il PDF con tutte le informazioni su durata e costi dei corsi.

Partenza corsi lunedì 30 settembre 2019 a Milano

Per ogni informazione info@federcofit.eu

Cimiteri d'Italia: Venezia

Nel nostro giro d'Italia alla scoperta delle tradizioni cimiteriali del nostro Paese, visitiamo in questa puntata i cimiteri di Venezia, il più storico dei quali è il cimitero di San Michele, si trova nell'isola omonima della laguna veneta, posta tra Venezia e Murano.

Nel nostro giro d'Italia alla scoperta delle tradizioni cimiteriali del nostro Paese, visitiamo in questa puntata i cimiteri di Venezia, il più storico dei quali è il cimitero di San Michele, si trova nell'isola omonima della laguna veneta, posta tra Venezia e Murano.

Un tempo era la Cavana de Muran, dove i muranesi "parcheggiavano" le loro barche.

Ornata da cipressi e chiusa da alte pareti in terracotta, l'isola-cimitero di San Michele è una delle più praticate tappe di itinerari in laguna sul filo della memoria.

Una visita al cimitero di Venezia può trasformarsi in un viaggio emozionante e in un pelegrinaggio culturale.

Dal vaporetto, a mano a mano che ci si allontana dalla riva delle Fondamenta Nuove, si può scorgere il rosso dei mattoni dei muri di cinta e il verde cupo dei cipressi che contrasta con la bianca chiesa del Codussi che sovrasta la pavimentazione colorata del campo: è l'isola di San Michele, il cimitero monumentale di Venezia.

San Michele non fu sempre il cimitero della Serenissima. In quest'isola fra Venezia e Murano le famiglie Briosa e Brustolana fecero erigere, nel X secolo, una chiesa sotto il titolo di San Michele Arcangelo.

Nel 1212 il capitolo di Torcello concesse l'isola e la chiesa all'ordine camaldolese e la chiesa fu ampliata e riconsacrata nel 1221.

Sull'isola, san Romualdo, fondatore dell'ordine camaldonese, avrebbe trascorso alcuni anni in eremitaggio, e più tardi vi avrebbero soggiornato, fra gli altri, fra' Mauro, geografo e autore del famoso planisferio della seconda metà del Quattrocento, ora conservato presso la Biblioteca Marciana, e fra' Cappellari, il futuro papa Gregorio XVI.

Verso il 1300 la Sede Apostolica concesse al monastero il titolo di abbazia e nel 1436 fu cominciata la costruzione del chiostro detto "piccolo", tuttora esitente, mentre tra il 1456 e il 1460 fu eretto il campanile.

Alcuni anni dopo l'abate Pietro Donà affido incarico al Codussi di riedificare la chiesa.

Tra il 1523 e 1526 fu aggiunta al convento un'ala da adibire a foresteria e due anni più tardi si iniziò la costruzione della cappella Emiliana, edificata per volontà della vedova del patrizio Giovanni Emiliani.

San Michele in realtà ospitò il cimitero solo dal 1837 quando venne interrato lo stretto canale che distingueva i due isolotti di San Michele e San Cristoforo della Pace in modo da ampliare l'estensione del camposanto che, dal 1807 per volere di Napoleone, sorgeva su quest'ultima. In precedenza le sepolture venivano effettuate nei sagrati o all'interno delle chiese e, quando questi si riempivano, i resti erano trasferiti nelle isole della laguna (noto specialmente l'ossario di Sant'Ariano). L'abitudine di sgomberare così i cimiteri fu mantenuta sino al XIX secolo.

A partire dal febbraio 1806, la necessità di un unico luogo di inumazione posto al di fuori della città lagunare diventa urgente. In un primo momento, si individua l'area occupata dal Monastero delle Clarisse di Santa Maria Maggiore, nel sestiere di Santa Croce. L'architetto Giuseppe Picotti immagina una necropoli cinta da portici, in grado di ospitare 660 tombe. Ma il progetto è troppo costoso e non viene realizzato. I progetti seguenti prendono in considerazione l'isola di Sant'Andrea della Certosa, senza però arrivare ad una concretizzazione. È Napoleone nel 1807, al termine di un soggiorno in città, a individuare la soluzione al problema, indicando l'isola di San Cristoforo, posta fra Venezia e Murano. L'anno seguente l'isola viene evacuata, l'incarico viene conferito a Giannantonio Selva, che avvia i lavori. Nel maggio 1813 la costruzione risulta ultimata e il 28 giugno vengono benedette la cappella e il cimitero, affidato alle cure dei Frati Agostiniani. Il nuovo camposanto incontra però scarso entusiasmo. Diventato ben presto insufficiente, diventa necessario adibire a cimitero anche la vicina isola di San Michele che ospita un importante monastero camaldolese. Nel 1810, per decreto napoleonico, il monastero viene soppresso e l'isola resta di proprietà del Demanio, che la vende alla Municipalità per essere unita a San Cristoforo, sotto la cura dei frati Francescani. Nel 1826 iniziano le prime inumazioni a San Michele mentre dal 1835 iniziano i lavori di interramento dello stretto canale che divide i due isolotti, lavori che si concludono nel 1839. Una volta unificato, il cimitero prende il nome di San Michele. Nel 1843 viene bandito un concorso per l'unificazione stilistica del complesso. Vince Lorenzo Urbani ma il progetto non ha seguito a causa delle ristrettezze economiche in cui versa la città lagunare. Nel 1858 viene quindi bandito un nuovo concorso, vinto da Annibale Forcellini, che verrà realizzato parzialmente e con alcune modifiche, solo a partire dal 1870-71.

A partire dal febbraio 1806, la necessità di un unico luogo di inumazione posto al di fuori della città lagunare diventa urgente. In un primo momento, si individua l'area occupata dal Monastero delle Clarisse di Santa Maria Maggiore, nel sestiere di Santa Croce. L'architetto Giuseppe Picotti immagina una necropoli cinta da portici, in grado di ospitare 660 tombe. Ma il progetto è troppo costoso e non viene realizzato. I progetti seguenti prendono in considerazione l'isola di Sant'Andrea della Certosa, senza però arrivare ad una concretizzazione. È Napoleone nel 1807, al termine di un soggiorno in città, a individuare la soluzione al problema, indicando l'isola di San Cristoforo, posta fra Venezia e Murano. L'anno seguente l'isola viene evacuata, l'incarico viene conferito a Giannantonio Selva, che avvia i lavori. Nel maggio 1813 la costruzione risulta ultimata e il 28 giugno vengono benedette la cappella e il cimitero, affidato alle cure dei Frati Agostiniani. Il nuovo camposanto incontra però scarso entusiasmo. Diventato ben presto insufficiente, diventa necessario adibire a cimitero anche la vicina isola di San Michele che ospita un importante monastero camaldolese. Nel 1810, per decreto napoleonico, il monastero viene soppresso e l'isola resta di proprietà del Demanio, che la vende alla Municipalità per essere unita a San Cristoforo, sotto la cura dei frati Francescani. Nel 1826 iniziano le prime inumazioni a San Michele mentre dal 1835 iniziano i lavori di interramento dello stretto canale che divide i due isolotti, lavori che si concludono nel 1839. Una volta unificato, il cimitero prende il nome di San Michele. Nel 1843 viene bandito un concorso per l'unificazione stilistica del complesso. Vince Lorenzo Urbani ma il progetto non ha seguito a causa delle ristrettezze economiche in cui versa la città lagunare. Nel 1858 viene quindi bandito un nuovo concorso, vinto da Annibale Forcellini, che verrà realizzato parzialmente e con alcune modifiche, solo a partire dal 1870-71.

Nel 1998 S. Michele è stato oggetto di un concorso per l'ampliamento, vinto dall'architetto David Chipperfield.

A seconda della confessione religiosa, il cimitero è diviso nelle aree cattolica, ortodossa e evangelica. Il cimitero ebraico di Venezia, invece, si trova sull'isola del Lido.

L'emiciclo 22 d'ingresso (recinto XI) al cimitero storico monumentale ottocentesco è composto da 38 edicole, di cui sono parte varie cappelle gentilizie private appartenenti a nobili famiglie.

All'interno del cimitero, lungo le file di cipressi e di tassi, tombe antiche e logorate dal tempo e dalla salsedine ci conducono nel silenzio dei viali verso il centro dell'isola.

Sono molti i personaggi celebri qui sepolti.

Vi riposano Ezra Pound, Stravinskij, Diaghilev e, dal 21 giugno 1997, Josif Brodskij.

Nel cimitero di San Michele riposano anche il musicista Luigi Nono; Cesco Baseggio, grande interprete goldoniano; lo psichiatra Franco Basaglia; il pittore e incisore Emilio Vedova; il calciatore e allenatore Helenio Herrera e tanti altri nomi illustri.

Una visita al cimitero di Venezia può trasformarsi in un viaggio emozionante, un pellegrinaggio nell’armonioso equilibrio che regna nell’aria dove la componente principale è “la quiete nel silenzio”, un’atmosfera non priva di una certa suggestione dove la tranquillità viene interrotta solo dalle strida dei gabbiani. Dal vaporetto, a mano a mano che ci si allontana dalla riva delle Fondamenta Nuove, si può scorgere il rosso dei mattoni dei muri di cinta e il verde scuro dei cipressi che contrasta con la bianca chiesa del Codussi che sovrasta la pavimentazione colorata del campo.

Quasi a voler attendere il visitatore sul portale del chiostro della vecchia abbazia camaldolese per guidarlo nell’area cintata del cimitero, troviamo un importante simbolo dell’iconografia cristiana: San Michele, l’arcangelo che, sconfiggendo il drago, si impossessa della sua immortalità. Una volta entrati, sono invece file di cipressi e di tassi e tombe antiche e logorate dal tempo e dalla salsedine ad accompagnarci nel nostro silenzioso cammino.

Il cimitero è famoso non solo per le opere artistiche che vi si trovano al suo interno, ma anche per i personaggi illustri che hanno scelto di essere sepolti in questa città unica al mondo. La prima cosa da sapere è che si tratta di un cimitero pluriconfessionale che ospita defunti appartenenti a diverse religioni suddividendoli in vari reparti. Attraversare le zone cattolica, evangelica, ortodossa e israelitica, equivale a compiere uno strano viaggio dove ogni scenario è completamente diverso da quello precedente.